Ein Schauspieler, dessen Karriere zeigt, dass ein großer Name manchmal doch entscheidend ist.

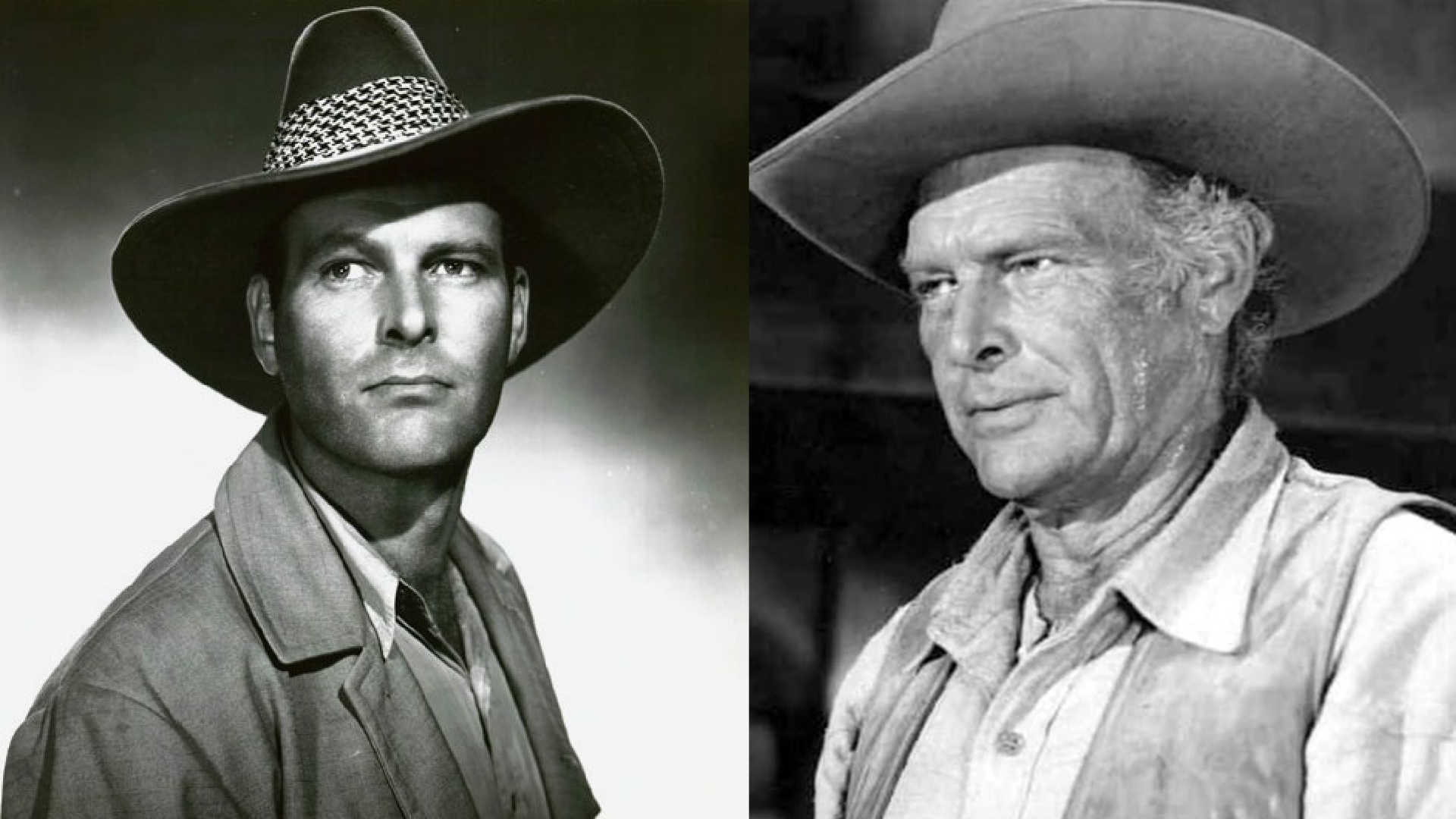

Heute jährt sich der Todestag von Leif Erickson zum vierzigsten Mal. Er war ein Schauspieler, der nie das grelle Rampenlicht suchte, aber über Jahrzehnte hinweg zuverlässig Präsenz, Würde und Glaubwürdigkeit auf die Leinwand und in die Wohnzimmer brachte.

Vom Durchschnittstyp zum Wikinger?

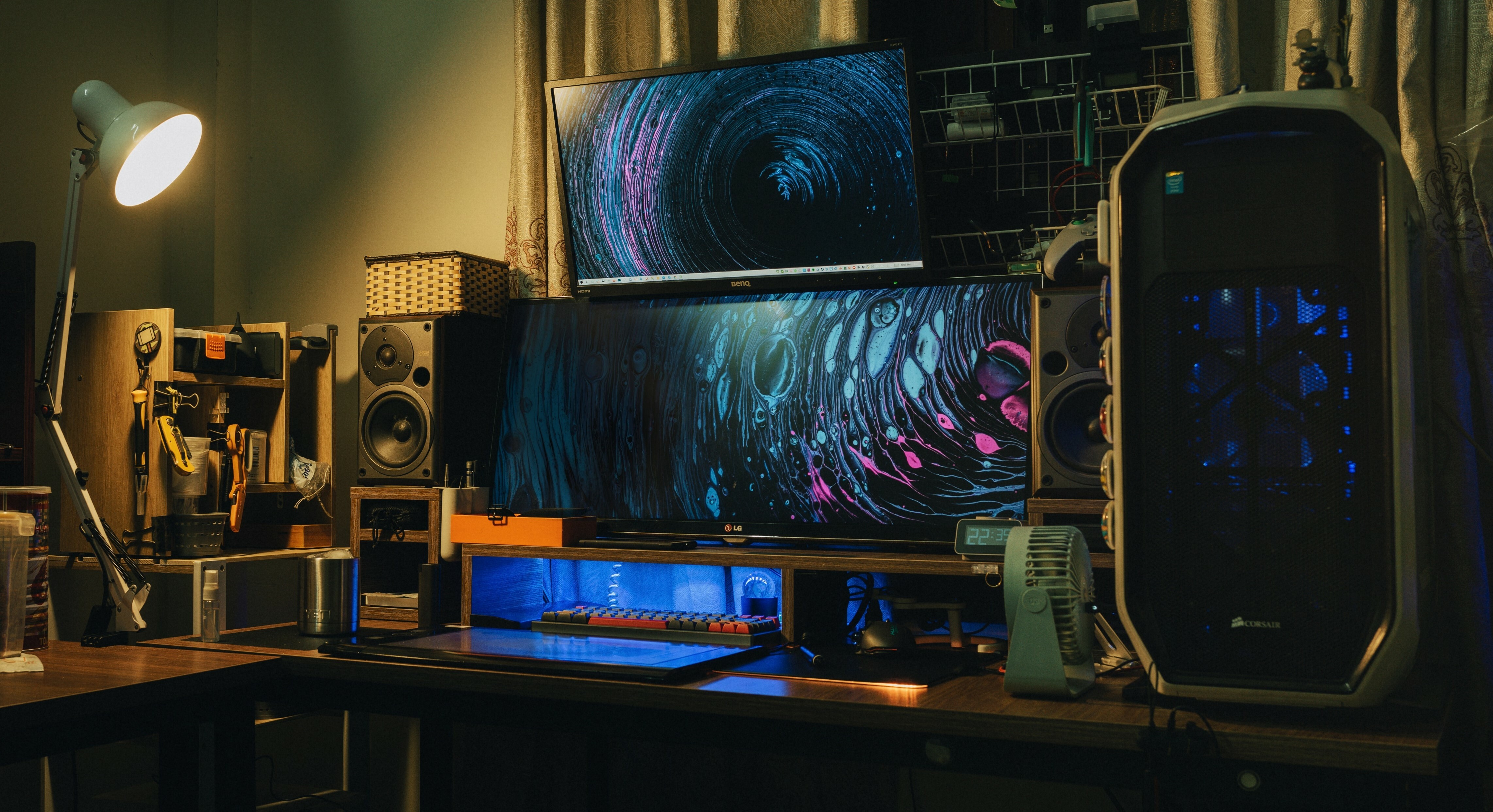

Geboren wurde er 1911 als William Wycliffe Anderson. Schon früh zog es ihn zur Schauspielerei, doch erst mit der bewussten Namensänderung zu Leif Erickson fand er jene markante Identität, die zu seinem Auftreten passte. Verliehen wurde er ihm von einem Mitglied der Band in der Anderson spielte: Ted Fio Rito erklärte ihm, dass sein alter Name zu gewöhnlich wäre.

Der neue Name – in Anlehnung an den berühmten Wikinger – dagegen klang nordisch, kraftvoll und zeitlos – Eigenschaften, die auch viele seiner Rollen prägten. Die Umbenennung war mehr als ein Karriereschritt: Sie war ein klares Bekenntnis zu einem selbstbestimmten künstlerischen Weg.

Seine Karriere begann im Kino der 1940er-Jahre, wo er in Filmen wie Die Faust im Nacken oder Du lebst noch 105 Minuten häufig als ernster, verlässlicher Mann besetzt wurde – Soldaten, Offiziere, Autoritätsfiguren mit innerer Spannung. Den größten Teil seines Ruhms verdankte Erickson jedoch dem Fernsehen. In Western- und Abenteuerserien wurde er zu einem vertrauten Gesicht einer ganzen Generation. Besonders in langlebigen Serien bewies er, dass wahre Stärke auf dem Bildschirm oft leise ist: getragen von Haltung, Stimme und Blicken statt von großen Gesten.

Nomen est Omen

Was Leif Erickson auszeichnete, war seine Beständigkeit. Er war kein Schauspieler der Skandale oder Schlagzeilen, sondern einer der Arbeit, Disziplin und Verlässlichkeit. Kollegen schätzten ihn als Profi, Zuschauer als glaubwürdige Figur, der man Vertrauen schenkte – egal, ob er einen Sheriff, Rancher oder Militärführer spielte.

Auch über seinen Tod hinaus wirkt Erickson weiter. Seine Arbeiten sind Teil des kollektiven Gedächtnisses des klassischen amerikanischen Fernsehens. Wer heute alte Serien oder Filme wiederentdeckt, begegnet ihm als ruhendem Pol in einer oft lauten Zeit. Er erinnert daran, dass Schauspielkunst nicht immer laut oder revolutionär sein muss, um nachhaltig zu wirken.