Geliebt und gehasst: Die polarisierendsten deutschen SchauspielerInnen

Geliebt und gehasst: Die polarisierendsten deutschen SchauspielerInnen

Deutsche SchauspielerInnen sind faszinierend. Sie sind talentiert und betörend – aber auch abschreckend und verstörend. Das, was den großen SchauspielerInnen dieses Landes zu Gute kommt, ihre Einzigartigkeit, ihre Fähigkeit anzuecken und zugleich zu gefallen, ist genau das, was ihnen oftmals auch auf die Füße fällt, wenn das Publikum sie vor und jenseits der Kamera kritisiert.

Genau diesen beeindruckenden Widerspruch wollen wir von EarlyGame mit dieser Liste von SchauspielerInnen, die so sehr polarisieren, dass sie zur gleichen Zeit gehasst wie geliebt werden, festhalten.

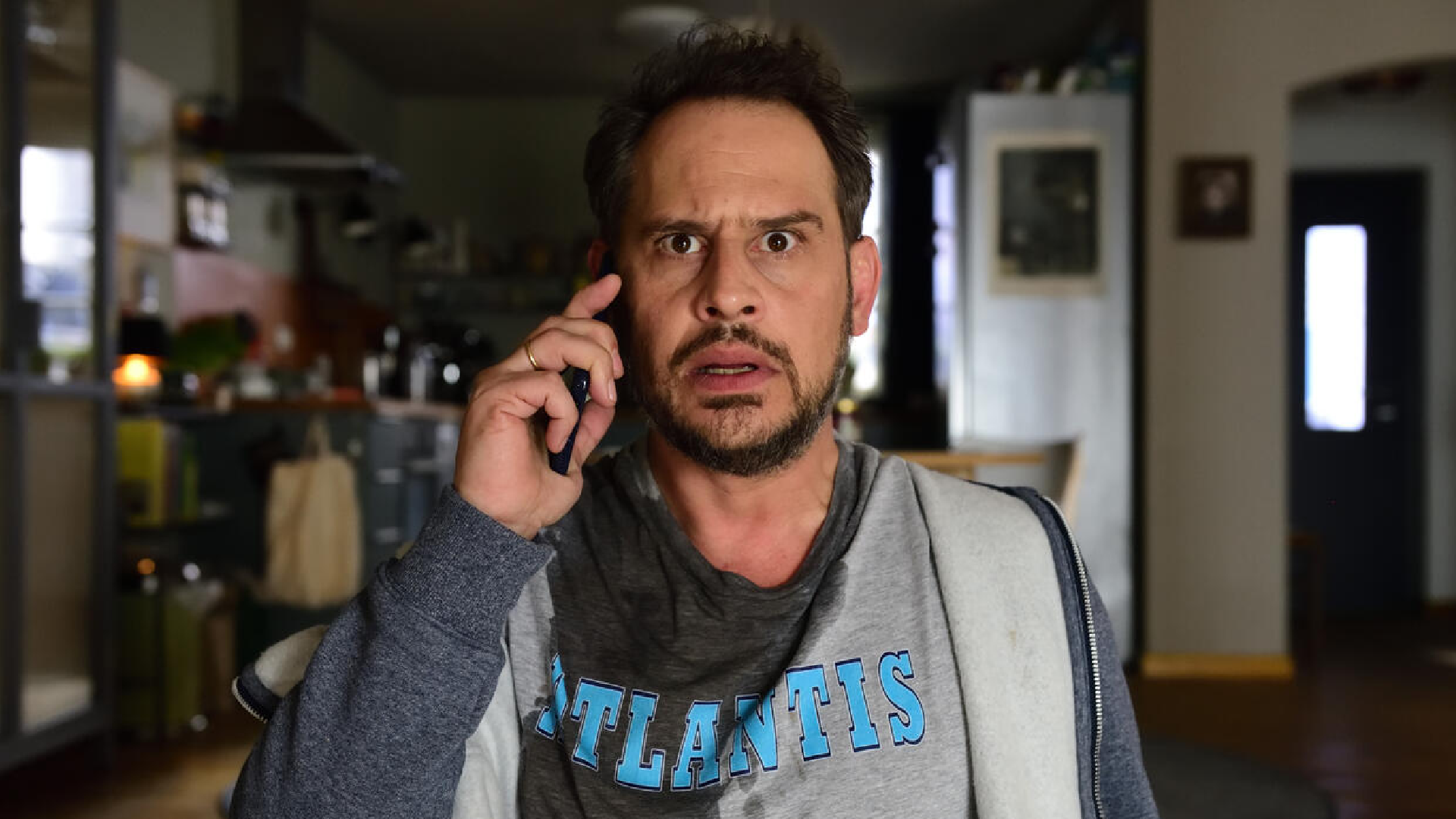

Til Schweiger

Til Schweiger ist einer der erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Filmschaffenden Deutschlands. Seit den 1990er-Jahren prägt er mit seinem markanten Auftreten, seiner unverwechselbaren Sprechweise und seinem Gespür für publikumswirksame Themen die deutsche Kinolandschaft wie kaum ein anderer. Mit Filmen wie Keinohrhasen, Zweiohrküken oder Honig im Kopf landete er große Kassenerfolge, die nicht nur ein breites Publikum erreichten, sondern auch das Bild des modernen deutschen Mainstreamkinos entscheidend mitprägten. Seine Werke verbinden oft Humor, Sentimentalität und einfache, emotional aufgeladene Geschichten – ein Rezept, das viele Zuschauer schätzen, von Kritikern jedoch häufig als formelhaft und oberflächlich abgetan wird.

Gleichzeitig steht Schweiger immer wieder im Zentrum öffentlicher Debatten. Seine selbstbewusste, oft unnachgiebige Art polarisiert sowohl in der Branche als auch in der Öffentlichkeit. Er inszeniert sich gerne als kompromissloser Macher und „Alpha-Mann“, was ihm von Bewunderern als authentische Geradlinigkeit ausgelegt wird, Kritiker aber als Arroganz und Selbstüberschätzung empfinden.

Im Jahr 2023 geriet Schweiger nach Medienberichten massiv unter Druck: Ehemalige Crewmitglieder warfen ihm Machtmissbrauch, respektloses Verhalten, Alkoholkonsum und aggressive Ausfälle am Set vor. Die Vorwürfe lösten eine breite Diskussion über Arbeitsbedingungen und Machtstrukturen in der deutschen Filmindustrie aus – und darüber, inwiefern Schweiger zum Sinnbild einer veralteten, patriarchalen Branchenkultur geworden ist.

Damit steht Til Schweiger exemplarisch für die Ambivalenz vieler charismatischer Künstlerfiguren: Für die einen verkörpert er den unbeirrbaren Selfmade-Erfolg, der sich von niemandem dreinreden lässt und deutsche Filme weltweit bekannt gemacht hat. Für die anderen ist er ein Symbol für toxische Männlichkeit, Egozentrik und die Schattenseiten des Starkults. Gerade diese Spannbreite zwischen Bewunderung und Ablehnung macht ihn zu einer der polarisierendsten Persönlichkeiten des deutschen Films. | © Konstantin FIlmverleih

Jan Josef Liefers

Jan Josef Liefers zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielern Deutschlands. Seit vielen Jahren begeistert er als der scharfzüngige, eigenwillige Professor Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner Tatort ein Millionenpublikum und gilt als einer der prägenden Charakterdarsteller des Landes. Neben seiner Schauspielkarriere ist Liefers auch als Musiker und Regisseur aktiv, was seine Vielseitigkeit und seinen hohen Anspruch an künstlerische Ausdrucksformen unterstreicht.

Bis 2021 verlief seine Karriere weitgehend unkontrovers. Mit der Teilnahme an der Aktion #allesdichtmachen änderte sich das schlagartig. In dieser Kampagne veröffentlichten Liefers und zahlreiche andere Schauspieler satirische Videos, in denen sie die Corona-Politik der Bundesregierung und den öffentlichen Umgang mit Kritik während der Pandemie aufs Korn nahmen. Die ironisch überhöhten Beiträge sollten nach eigener Aussage Denkanstöße geben und den Zustand gesellschaftlicher Debattenkultur hinterfragen.

Doch die Reaktionen fielen heftig und gespalten aus: Während einige die Aktion als mutigen Beitrag zur Meinungsfreiheit und als künstlerischen Protest gegen Gleichförmigkeit lobten, empfanden viele die Videos als unsensibel, respektlos und zynisch – insbesondere angesichts der zahlreichen Todesopfer der Pandemie und der Belastungen des Gesundheitspersonals. Liefers sah sich in der Folge einem enormen medialen und öffentlichen Druck ausgesetzt, verteidigte jedoch seine Beteiligung mit dem Hinweis auf künstlerische Freiheit und die Notwendigkeit, auch unbequeme Fragen stellen zu dürfen.

Seitdem gilt Jan Josef Liefers für viele als Symbolfigur der gesellschaftlichen Polarisierung: zwischen Kunstfreiheit und Verantwortung, zwischen Kritik am politischen Diskurs und Empathie für Betroffene. Seine Person steht exemplarisch für die Spannungen, die entstehen, wenn prominente Künstler ihre Plattform nutzen, um gesellschaftliche Debatten auf unkonventionelle Weise anzustoßen – und dabei ungewollt selbst zum Gegenstand dieser Debatten werden. | © ARD

Heike Makatsch

Heike Makatsch gehört seit den 1990er-Jahren zu den bekanntesten und vielseitigsten deutschen Schauspielerinnen. Ihren Karrierebeginn nahm sie als Moderatorin bei MTV Deutschland, wo sie mit Charme, Witz und jugendlicher Lässigkeit zum Gesicht einer neuen Popkulturgeneration wurde. Schon früh gelang ihr der erfolgreiche Wechsel von der Musikfernseh-Ikone zur ernstzunehmenden Schauspielerin – ein Schritt, der vielen Kolleginnen und Kollegen ihrer Zeit verwehrt blieb. Mit Filmen wie Männerpension, Aimée & Jaguar oder Hilde bewies sie ihr Talent für komplexe, emotional vielschichtige Rollen und etablierte sich als feste Größe im deutschen Kino. Auch internationale Produktionen wie Love Actually machten sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Trotz oder gerade wegen dieser Wandlungsfähigkeit polarisiert Makatsch. Für viele verkörpert sie das moderne, weltoffene Gesicht des deutschen Films – eine Darstellerin, die zwischen Mainstream und anspruchsvollem Kino mühelos wechselt und dabei stets authentisch bleibt. Kritiker hingegen werfen ihr vor, zu sehr dem Bild einer gefälligen, unauffälligen Pop-Ästhetik zu entsprechen, die dem deutschen Film zwar Leichtigkeit, aber wenig Tiefgang verleihe.

Anders als viele ihrer Kolleginnen und Kollegen hält sich Makatsch in gesellschaftspolitischen Fragen meist bewusst zurück. Diese Zurückhaltung wird unterschiedlich bewertet: Während einige sie als wohltuend unaufgeregt und frei von moralischer Belehrung empfinden, interpretieren andere sie als Ausdruck von Beliebigkeit oder mangelnder Haltung. In einer Zeit, in der viele öffentliche Persönlichkeiten Stellung beziehen, wirkt Makatsch’ distanzierte, fast stille Präsenz im öffentlichen Diskurs zugleich anachronistisch und erfrischend.

Damit steht Heike Makatsch für eine besondere Form von Prominenz im deutschen Film: Sie überzeugt weniger durch lautstarke Positionierung als durch konstante, unprätentiöse Professionalität – und bleibt gerade dadurch eine der subtilsten, aber auch widersprüchlichsten Figuren der deutschen Schauspielszene. | © Tobis

Elyas M’Barek

Elyas M’Barek gehört seit Jahren zu den größten Stars des deutschen Kinos. Seinen Durchbruch feierte er zunächst mit Serien wie Türkisch für Anfänger, in der er als charmanter Macho mit Migrationshintergrund das Bild des deutschen TV-Humors nachhaltig prägte. Mit der Erfolgskomödie Fack ju Göhte (2013) wurde er schließlich zum Superstar und Publikumsliebling – kaum ein anderer Schauspieler verkörpert seither so überzeugend den lässigen, selbstbewussten Typus, der zwischen Witz, Street Credibility und Herz agiert. Seine Filme zählen zu den erfolgreichsten Produktionen des deutschen Mainstreamkinos und machten ihn zu einem festen Bestandteil der Popkultur.

Doch der Ruhm brachte auch Schattenseiten. Kritiker bemängeln, M’Barek verlasse sich zu sehr auf sein Charisma und seine Ausstrahlung, statt schauspielerisch neue Wege zu gehen. Viele sehen in ihm den Inbegriff des gefälligen Mainstreamdarstellers: attraktiv, publikumsnah, aber ohne den Anspruch auf große künstlerische Tiefe. Seine Rollen – oft charmante, leicht überhebliche Männerfiguren – hätten sich im Laufe der Jahre kaum verändert, heißt es.

Gleichzeitig wird M’Barek von vielen als wichtiger Repräsentant eines modernen, diversen Deutschlands gefeiert. Als Sohn eines Tunesiers und einer Österreicherin steht er für eine Generation, die Herkunft und Identität selbstverständlich lebt, ohne sie zum politischen Statement zu stilisieren. In einer Branche, die lange von stereotypen Darstellungen geprägt war, gilt er als Beweis dafür, dass Vielfalt auch im kommerziellen Kino selbstverständlich funktionieren kann.

Sein Stil – cool, urban, charmant – spaltet daher Kritiker und Publikum gleichermaßen. Für die einen verkörpert Elyas M’Barek den notwendigen Brückenschlag zwischen Unterhaltung und gesellschaftlicher Repräsentation; für die anderen bleibt er ein Symbol für die glatte, risikoscheue Seite des deutschen Films. Gerade dieser Zwiespalt zwischen Popularität und Anspruch macht ihn zu einer der ambivalentesten Figuren des zeitgenössischen deutschen Kinos. | © Constantin

Nora Tschirner

Nora Tschirner zählt seit den frühen 2000er-Jahren zu den markantesten Gesichtern des deutschen Films. Ihren Durchbruch feierte sie zunächst als VIVA-Moderatorin, bevor sie mit Filmen wie Keinohrhasen, Kleinruppin forever oder Emmas Glück zu einer festen Größe des deutschen Kinos wurde. Ihre Rollen zeichnen sich häufig durch Witz, Schlagfertigkeit und emotionale Tiefe aus – Eigenschaften, die auch sie selbst als öffentliche Persönlichkeit verkörpert. Tschirner hat sich dabei nie auf das Image der sympathischen Komödienheldin reduzieren lassen, sondern nutzt ihre Popularität, um über gesellschaftliche Themen nachzudenken und Denkanstöße zu geben.

Gerade diese Haltung macht sie zu einer der polarisierendsten Stimmen ihrer Generation. Tschirner positioniert sich offen zu Fragen von Feminismus, Nachhaltigkeit, Medienkritik oder Impfpolitik – Themen, bei denen sie in Interviews und sozialen Medien klare, oft unbequeme Positionen bezieht. Ihre Offenheit und ihr Bedürfnis nach Authentizität werden von vielen bewundert, die in ihr eine seltene Mischung aus Intelligenz, Haltung und Humor sehen.

Doch wo manche in ihr eine reflektierte und mutige Künstlerin erkennen, empfinden andere sie als belehrend oder moralisierend. Ihre Art, gesellschaftliche Missstände direkt anzusprechen, polarisiert ein Publikum, das von Schauspielerinnen oft Zurückhaltung erwartet. Tschirner selbst lehnt starre Rollenmuster ab – sowohl in ihren Filmfiguren als auch im realen Leben – und plädiert für mehr Empathie, Selbstreflexion und Diversität in der Branche.

Damit steht Nora Tschirner exemplarisch für eine neue Generation von Künstlerinnen, die nicht nur spielen, sondern auch sprechen wollen – über Verantwortung, Haltung und gesellschaftlichen Wandel. Sie gilt als eine der klügsten und gleichzeitig unbequemsten Stimmen des deutschen Films: geliebt für ihre Authentizität, kritisiert für ihre Deutlichkeit – und gerade dadurch so faszinierend ambivalent. | © Warner Bros. Pictures Germany

Veronica Ferres

Veronica Ferres gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und einflussreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Seit ihren frühen Erfolgen in den 1990er-Jahren – etwa in Das Superweib oder Schtonk! – hat sie sich als feste Größe im deutschen Film- und Fernsehbetrieb etabliert. Mit ihrer Mischung aus Glamour, Disziplin und strategischem Ehrgeiz verkörpert sie für viele die klassische deutsche Filmdiva: elegant, präsent, professionell und stets darauf bedacht, ihre Karriere konsequent zu gestalten. Kaum eine andere Schauspielerin war in den vergangenen Jahrzehnten in ähnlich vielen großen TV-Produktionen und Kinoerfolgen zu sehen.

Doch diese omnipräsente Sichtbarkeit brachte ihr nicht nur Bewunderung, sondern auch Kritik ein. Manche empfinden Ferres als Symbol einer glatten, medienbewussten Prominenz, die zu sehr auf Selbstinszenierung und Nähe zu Machtstrukturen setzt. Immer wieder wird ihre gute Vernetzung mit wirtschaftlichen und politischen Eliten thematisiert – eine Nähe, die ihr den Ruf einer perfekt funktionierenden Marke eingebracht hat, aber auch Skepsis hervorruft. Kritiker sehen darin ein Zeichen dafür, wie stark Erfolg im deutschen Kulturbetrieb auch von Beziehungen und strategischer Positionierung abhängen kann.

Gleichzeitig gilt Veronica Ferres vielen als Paradebeispiel weiblicher Durchsetzungskraft in einer von Männern dominierten Branche. Sie hat sich in einer Filmwelt behauptet, in der Frauen lange auf stereotype Rollen reduziert wurden, und es geschafft, über Jahrzehnte im Gespräch zu bleiben – sowohl als Schauspielerin als auch als Produzentin. Ihr Werdegang zeigt, wie eng künstlerischer Anspruch, Geschäftssinn und gesellschaftliche Vernetzung im deutschen Film miteinander verwoben sein können.

Ferres polarisiert damit wie kaum eine andere: Für die einen ist sie eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die beweist, dass Beharrlichkeit und Professionalität auch in einer schwierigen Branche zum Ziel führen. Für die anderen ist sie ein Symbol für den kalkulierten Starkult und die enge Verflechtung von Kultur, Medien und Wirtschaft. Unabhängig davon bleibt ihr Status als feste Größe des deutschen Films unbestritten – eine Figur, an der sich Bewunderung und Kritik gleichermaßen entzünden. | © Camino FIlmverleih

Matthias Schweighöfer

Matthias Schweighöfer zählt zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films und hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten von einem charmanten Nachwuchstalent zu einem der erfolgreichsten Schauspieler, Regisseure und Produzenten des Landes entwickelt. Schon früh machte er mit Rollen in Filmen wie Soloalbum oder Kammerflimmern auf sich aufmerksam, bevor er mit romantischen Komödien wie What a Man oder Der geilste Tag den Sprung in den Mainstream schaffte. Mit seiner sympathischen, unbeschwerten Art wurde er schnell zum Publikumsliebling – zum „Everybody’s Darling“ des deutschen Kinos.

Doch dieser Erfolg hat auch Schattenseiten. Kritiker werfen Schweighöfer vor, sich zu sehr auf sein Strahleboy-Image und auf massenkompatible Stoffe zu verlassen. Seine Filme, so der Vorwurf, seien oft zu glatt, zu kalkuliert, zu gefällig – Produkte eines Systems, das mehr auf Reichweite als auf künstlerische Tiefe setzt. Während ihm seine Fans Authentizität, Leichtigkeit und Humor attestieren, gilt er in Teilen der Branche als Symbol für den zunehmenden Kommerzialisierungsdruck im deutschen Film.

In den letzten Jahren hat Schweighöfer seine Karriere zunehmend internationalisiert. Mit Produktionen wie Army of Thieves oder Heart of Stone wurde er zu einem festen Gesicht des globalen Streaming-Markts und arbeitete mit Netflix und Hollywoodgrößen zusammen. Diese Entwicklung machte ihn endgültig zu einem globalen Aushängeschild des modernen deutschen Entertainments – und zugleich zu einer Projektionsfläche für die Frage, wie viel künstlerischer Anspruch im Zeitalter des Streamings noch möglich ist.

Matthias Schweighöfer polarisiert daher wie kaum ein anderer seiner Generation: Für die einen ist er ein kreativer Selfmade-Unternehmer, der mit Charme und Geschäftssinn den deutschen Film international sichtbar gemacht hat. Für die anderen steht er für die Entpolitisierung und Vereinheitlichung einer Kunstform, die früher Ecken und Kanten hatte. Sein Weg in Richtung Hollywood hat ihn endgültig in den Mainstream katapultiert – zur Freude der Fans und zum Ärger der Puristen. | © Filmwelt

Moritz Bleibtreu

Moritz Bleibtreu gilt seit den späten 1990er-Jahren als einer der charismatischsten und vielseitigsten Schauspieler Deutschlands. Mit Filmen wie Lola rennt, Knockin’ on Heaven’s Door oder Der Baader Meinhof Komplex hat er sich als Ausnahmeerscheinung etabliert – als Darsteller, der Energie, Intensität und Authentizität vereint. Bleibtreu verkörpert den Typus des kompromisslosen Künstlers, der sich nicht anpasst und lieber aneckt, als gefällig zu sein. Gerade diese Haltung macht ihn seit Jahren zu einer faszinierenden, aber auch polarisierenden Figur des deutschen Films.

In Interviews präsentiert sich Bleibtreu oft als unabhängiger Geist, der gesellschaftliche Entwicklungen und politische Narrative kritisch hinterfragt. Seine pointierten, mitunter provokanten Aussagen zu Medien, Politik und Kultur stoßen dabei auf geteiltes Echo: Manche bewundern ihn für seine Unerschrockenheit und Denkfreiheit, andere empfinden ihn als querulatorisch oder egozentrisch. Besonders seine Äußerungen zur Corona-Berichterstattung und zur deutschen Filmförderung sorgten in den letzten Jahren für Kontroversen – zwischen Zustimmung von jenen, die mehr Debattenkultur fordern, und Kritik von denen, die ihm mangelnde Sensibilität vorwarfen.

Trotz solcher Reibungen bleibt Bleibtreu künstlerisch hoch angesehen. Kaum ein anderer deutscher Schauspieler verbindet so überzeugend Tiefgang und Widersprüchlichkeit, Humor und Ernsthaftigkeit, Starrsinn und Spielfreude. Sein Spiel trägt oft eine rohe, fast anarchische Kraft, die ihm ein Alleinstellungsmerkmal in einer oft glatten Filmbranche verschafft.

Moritz Bleibtreu ist damit eine Figur, an der sich Bewunderung und Irritation zugleich entzünden: Für die einen ein freier Denker, der Haltung zeigt und sich nicht vereinnahmen lässt; für die anderen ein schwieriger Charakter, der mit provokanten Aussagen die eigene Wirkung kalkuliert. Doch gerade diese Ambivalenz – zwischen Rebellion und Reflexion, zwischen Kunst und Kontroverse – macht ihn zu einem der spannendsten und eigenständigsten Schauspieler seiner Generation. | © Constantin Film

Lars Eidinger

Lars Eidinger gilt als einer der faszinierendsten und radikalsten Schauspieler seiner Generation. Ob auf der Theaterbühne der Berliner Schaubühne oder in internationalen Filmproduktionen wie Alle anderen, Personal Shopper oder Ich bin dein Mensch – Eidinger hat sich den Ruf eines kompromisslosen Künstlers erarbeitet, der sich jeder Konvention widersetzt. Sein Spiel ist körperlich, intensiv, oft verstörend – und immer von einer existenziellen Wucht, die kaum einen Zuschauer unberührt lässt.

Eidinger inszeniert sich bewusst als Grenzgänger zwischen Genie und Provokation. Nacktheit, Kontrollverlust, körperliche Entblößung – all das sind für ihn keine Tabubrüche, sondern Ausdruck seiner Überzeugung, dass Kunst nur dann wahrhaftig ist, wenn sie sich dem Unangenehmen stellt. Er spielt nicht, um zu gefallen, sondern um zu konfrontieren. Damit hat er sich zu einer Ausnahmefigur im deutschen Kulturbetrieb entwickelt: gefeiert von Kritikern für seine künstlerische Furchtlosigkeit, irritierend für ein Publikum, das sich an seine Extreme erst gewöhnen musste.

Sein exzentrisches Auftreten – sei es in Interviews, auf roten Teppichen oder in Performances – verstärkt das Bild eines Künstlers, der sich selbst als Projekt versteht. Viele bewundern seine konsequente Hingabe an die Kunst, andere empfinden sie als selbstverliebt oder überzogen. Eidinger selbst vertritt die Haltung, dass „alles erlaubt ist, was emotional wahr ist“ – ein Credo, das seine Arbeit prägt und zugleich polarisiert.

Damit verkörpert Lars Eidinger wie kaum ein anderer das Spannungsfeld zwischen Genie und Provokation, zwischen künstlerischer Freiheit und öffentlicher Irritation. Er ist der Inbegriff eines Schauspielers, der keine Grenzen akzeptiert – und gerade dadurch immer wieder neue zieht. Für die einen ist er ein radikaler Wahrheitskünstler, für die anderen ein überinszenierter Provokateur. Doch in seiner kompromisslosen Suche nach Authentizität liegt genau jene Widersprüchlichkeit, die große Kunst ausmacht. | © Warner Bros. Entertainment

Uwe Ochsenknecht

Uwe Ochsenknecht gehört seit den 1980er-Jahren zu den unverwechselbaren Gesichtern der deutschen Film- und Musikszene. Mit Filmen wie Das Boot, Männer oder Schtonk! wurde er zu einer festen Größe im deutschen Kino und später auch im Fernsehen. Seine Vielseitigkeit reicht von tiefgründigen Charakterrollen bis zu ironischen Komödien – und auch als Musiker hat er sich mit mehreren Alben einen Namen gemacht. Doch nicht nur seine künstlerische Bandbreite, sondern vor allem seine unkonventionelle Persönlichkeit macht ihn seit Jahrzehnten zu einer der markantesten Figuren der deutschen Unterhaltungslandschaft.

Ochsenknecht ist bekannt für seine direkte, oft schonungslos ehrliche Art. In Interviews nimmt er selten ein Blatt vor den Mund – weder, wenn es um Kollegen noch um Politik, Gesellschaft oder das Älterwerden geht. Diese Offenheit wird von vielen als wohltuende Authentizität empfunden, als Ausdruck eines Künstlers, der sich nicht von Imagepflege oder Branchenroutinen einschränken lässt. Andere wiederum sehen in ihm einen selbstgefälligen Egomanen, der bewusst provoziert, um im Gespräch zu bleiben.

Sein Auftreten – mal charmant, mal störrisch, immer meinungsstark – spiegelt den Typus des alten, unangepassten Rock’n’Rollers wider, der sich in keine Schublade pressen lässt. Damit steht Ochsenknecht für eine Generation von Künstlern, die Individualität über Gefälligkeit stellen und lieber anecken, als sich anzupassen.

Uwe Ochsenknecht polarisiert, weil er konsequent er selbst bleibt: Für die einen ist er ein Freigeist, der sich seine Unabhängigkeit in einer glatten Medienwelt bewahrt hat; für die anderen ein Mann, der nicht loslassen kann von der eigenen Wichtigkeit. Doch gerade diese Ambivalenz – zwischen Aufrichtigkeit und Eitelkeit, zwischen Rebellion und Routine – macht ihn zu einer der interessantesten und langlebigsten Persönlichkeiten des deutschen Films. | © ARD

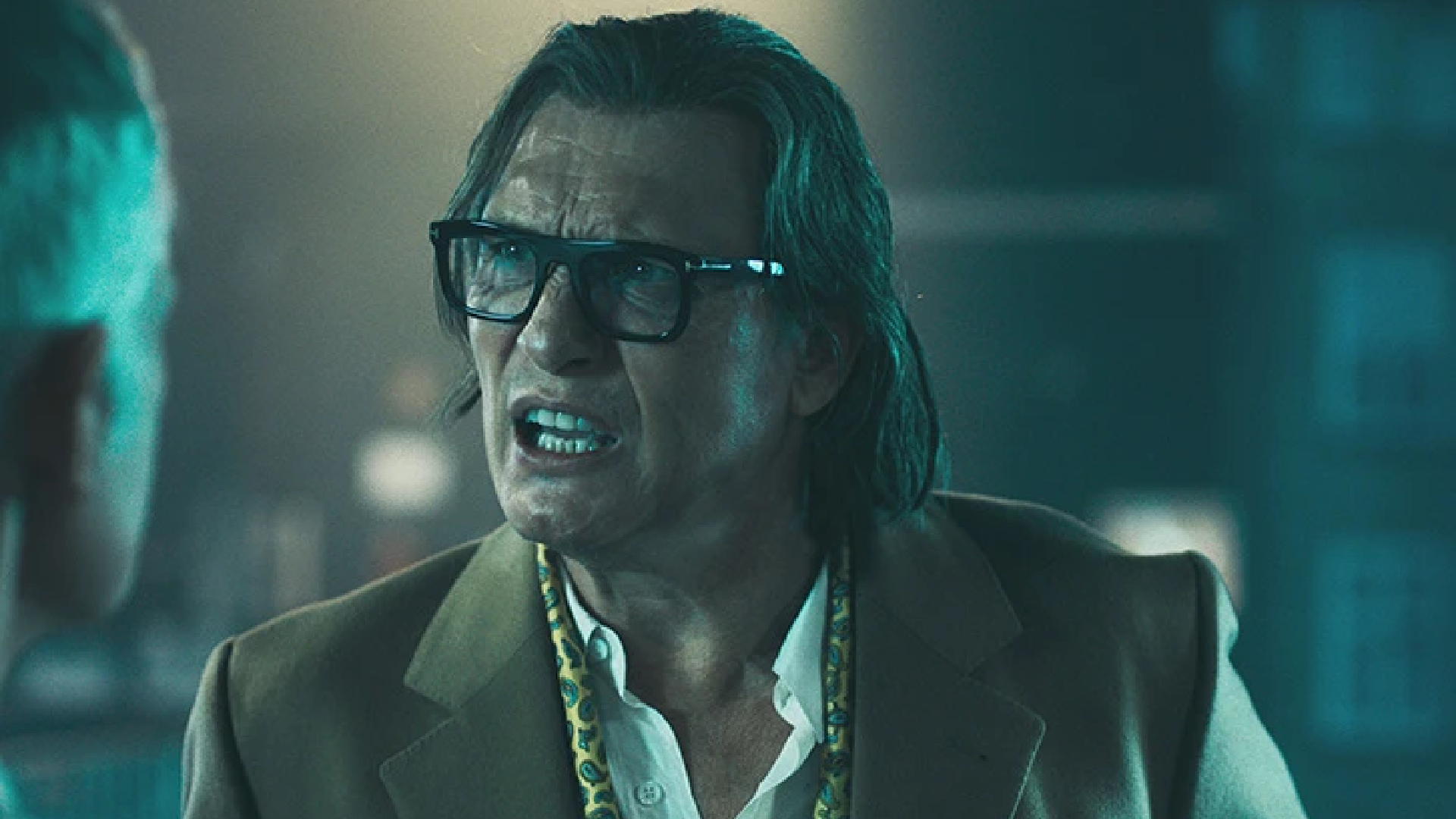

Klaus Kinski (†)

Klaus Kinski war eines der radikalsten und widersprüchlichsten Phänomene, die der deutsche Film je hervorgebracht hat. Seine Auftritte – ob in Fitzcarraldo, Nosferatu – Phantom der Nacht oder Aguirre, der Zorn Gottes – sind bis heute Sinnbilder für extreme Hingabe und künstlerische Raserei. Kinski spielte nicht, er explodierte. Seine unbändige Energie, seine zerstörerische Leidenschaft und seine völlige Hingabe an jede Rolle machten ihn zum Inbegriff des „besessenen Künstlers“.

Doch diese Intensität hatte ihren Preis. Schon zu Lebzeiten war Kinski berüchtigt für seine cholerischen Wutausbrüche, seine Maßlosigkeit und seinen offenen Narzissmus. Weggefährten wie Werner Herzog berichteten von Drehs, die zwischen Genie und Wahnsinn schwankten – Momente, in denen Kinski gleichzeitig magische künstlerische Wahrheit und menschliche Zumutung war. Seine legendären Ausraster sind Teil der Filmgeschichte, aber auch Dokumente einer zerstörerischen Persönlichkeit.

Spätere Enthüllungen, insbesondere die erschütternden Aussagen seiner Tochter Pola Kinski über jahrelangen sexuellen Missbrauch, haben das Bild des genialen Exzentrikers endgültig verdunkelt. Kinski erscheint heute nicht mehr nur als schwieriger Künstler, sondern als Symbolfigur für Machtmissbrauch, Grenzüberschreitung und die toxische Romantisierung männlicher Genialität.

Und doch bleibt seine Wirkung unbestreitbar. Kinski verkörpert das ewige Dilemma der Kunst: Wie trennt man das Werk vom Menschen, das Genie von der Schuld? Seine Filme, seine Sprache, seine Präsenz – sie faszinieren und verstören bis heute. Für die einen ist er ein dämonischer Visionär, für die anderen ein mahnendes Beispiel dafür, wohin grenzenlose Selbstvergötterung führen kann.

Klaus Kinski bleibt damit eine ambivalente Ikone des deutschen Films – ein Symbol für das gefährliche Spannungsfeld zwischen Inspiration und Wahnsinn, zwischen künstlerischer Wahrheit und menschlicher Abgründe. | © Filmverlag der Autoren

Uschi Glas

Uschi Glas ist seit den 1960er-Jahren eine feste Größe der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Mit Filmen wie Zur Sache, Schätzchen oder Die Lümmel von der ersten Bank wurde sie zum Symbol eines neuen, frechen Nachkriegsdeutschlands – charmant, selbstbewusst und dabei stets nahbar. Über die Jahrzehnte hinweg gelang ihr, was nur wenigen gelingt: den Wandel der Medienlandschaft zu überstehen und sich immer wieder neu zu erfinden, ohne ihre klare Haltung aufzugeben.

Glas verkörpert für viele den Typus des „bürgerlichen Stars“: bodenständig, werteorientiert und traditionsbewusst. Ihre Nähe zu konservativen Positionen, ihr öffentliches Engagement für Familie, Erziehung und Moral sowie ihre Verbundenheit mit der CSU haben ihr über Jahre hinweg Anerkennung in einem breiten Publikum eingebracht – und zugleich Distanz zu jenen, die in der Kultur eher progressive Stimmen suchen. Für manche ist sie ein Relikt vergangener Zeiten, für andere ein Beispiel für Standhaftigkeit und Charakter.

In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft steht Uschi Glas damit exemplarisch für eine Generation, die sich gegen die fortschreitende Politisierung und Moralisierung der Popkultur stellt. Sie spricht lieber über Verantwortung und Zusammenhalt als über Ideologie – eine Haltung, die von vielen als wohltuend empfunden wird, von anderen jedoch als weltfremd oder rückwärtsgewandt kritisiert wird.

Uschi Glas polarisiert also nicht durch Skandale oder Provokationen, sondern durch ihre Beständigkeit. Für ihre Fans ist sie eine Ikone der Verlässlichkeit, eine Frau, die trotz des rasanten Wandels der Unterhaltungswelt sich selbst treu geblieben ist. Ihre Kritiker hingegen sehen in ihr das Sinnbild einer altmodischen, zu sehr auf Harmonie bedachten Filmkultur. Doch gerade dieser Gegensatz macht ihren Platz in der deutschen Öffentlichkeit so einzigartig: Uschi Glas bleibt ein Spiegel der bürgerlichen Mitte – geliebt, belächelt, aber immer präsent. | © ZDF

Katja Riemann

Katja Riemann zählt seit den 1990er-Jahren zu den profiliertesten und vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands. Mit Filmen wie Bandits, Rosenstraße oder Fack ju Göhte hat sie gezeigt, dass sie sowohl künstlerisch anspruchsvolles Drama als auch populäres Unterhaltungskino mühelos beherrscht. Doch Riemann ist weit mehr als nur eine Darstellerin – sie ist eine Stimme. Ihr gesellschaftliches Engagement, ihr klarer moralischer Kompass und ihre Bereitschaft, unbequeme Themen anzusprechen, machen sie zu einer der markantesten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten der deutschen Kulturszene.

Riemann setzt sich seit Jahren für Frauenrechte, Bildung und Geflüchtete ein und nutzt ihre öffentliche Präsenz, um soziale Missstände anzuprangern. Viele bewundern sie für ihre Konsequenz, ihren Intellekt und ihren Mut, Haltung zu zeigen – in einer Branche, die oft auf diplomatische Zurückhaltung bedacht ist. Doch dieselbe Entschiedenheit, die ihr Respekt einbringt, sorgt auch für Reibung. In Talkshows und Interviews gilt sie als konfrontativ, manchmal überheblich – Eigenschaften, die sie selbst als Ausdruck von Klarheit und Verantwortung versteht.

Kritiker werfen ihr moralische Selbstgefälligkeit und einen belehrenden Ton vor, der sie in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer „Schwierigen“ gemacht hat. Ihre Anhänger hingegen sehen in ihr eine mutige, unabhängige Stimme, die sich nicht vom Wunsch nach Popularität leiten lässt. Sie verkörpert eine Form von Künstlerinnentum, die nicht nur unterhalten, sondern auch verändern will – und gerade dadurch polarisiert.

Katja Riemann steht sinnbildlich für die Spannung zwischen Haltung und Wirkung, zwischen Engagement und Empörung. Für die einen ist sie eine moralische Instanz, die gesellschaftliche Verantwortung ernst nimmt; für die anderen eine selbstgerechte Mahnerin. Doch unbestritten bleibt: Kaum eine deutsche Schauspielerin verbindet künstlerische Qualität und politisches Bewusstsein so konsequent – und so polarisierend – wie sie. | © ARD

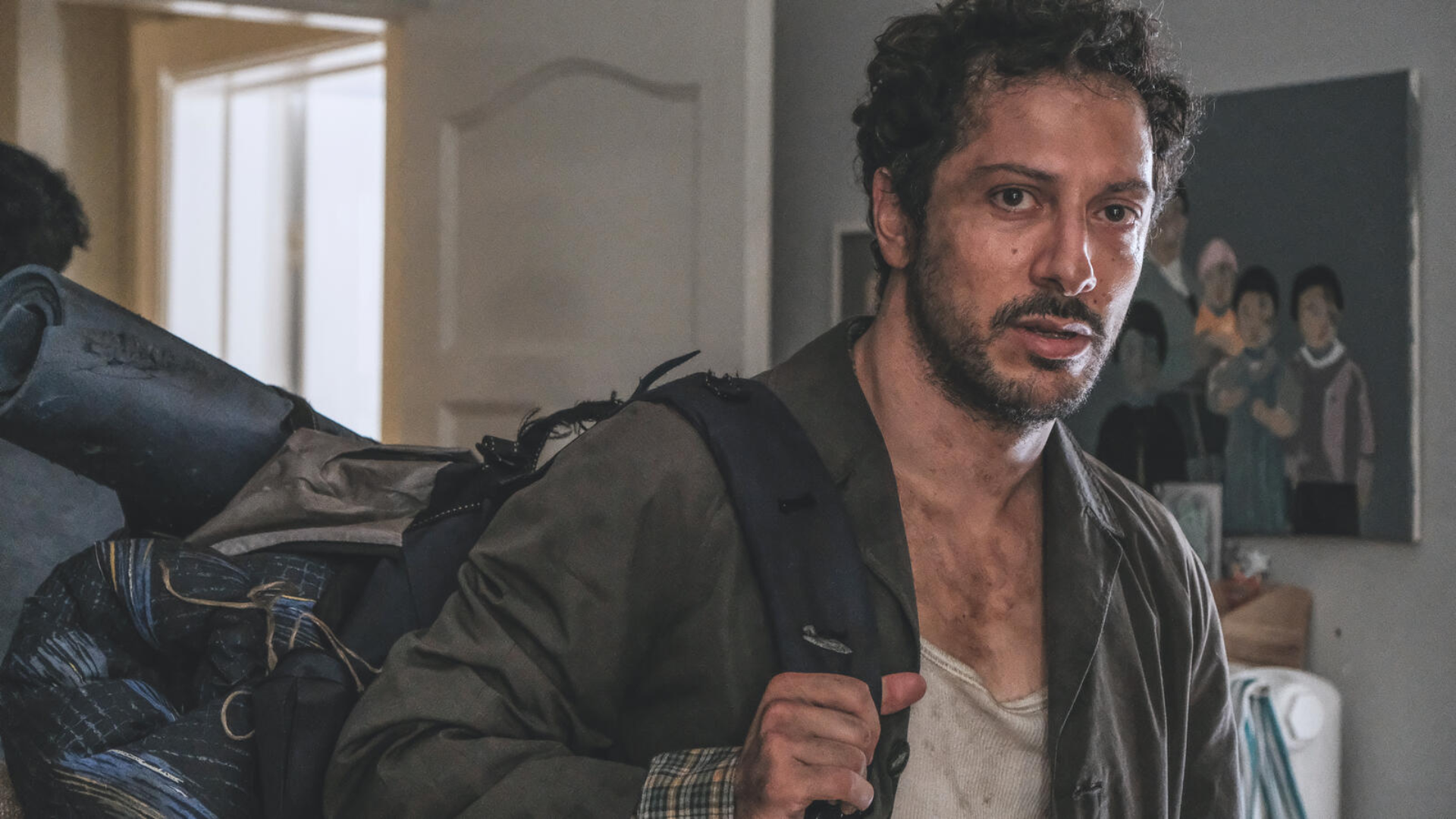

Fahri Yardım

Fahri Yardım gehört zu den markantesten Gesichtern des modernen deutschen Films und Fernsehens. Mit seiner unberechenbaren Mischung aus Witz, Charme und Tiefgang hat er sich als einer der eigenwilligsten Schauspieler seiner Generation etabliert. Bekannt wurde er durch Rollen in Tatort, Almanya – Willkommen in Deutschland und vor allem durch die Serie Jerks, in der er gemeinsam mit Christian Ulmen schonungslos mit Scham, Eitelkeit und gesellschaftlichen Tabus spielt. Yardım verkörpert dort wie kaum ein anderer den schmalen Grat zwischen Authentizität und Selbstironie – und macht gerade diese Ambivalenz zu seinem Markenzeichen.

Abseits der Leinwand ist Fahri Yardım bekannt für seine Offenheit und seine Lust an der Provokation. In Interviews und öffentlichen Auftritten spricht er ungefiltert über Themen wie Rassismus, kulturelle Identität und die Absurditäten des deutschen Medienbetriebs. Seine direkte, oft schonungslos ehrliche Art spaltet das Publikum: Die einen feiern ihn als Stimme, die sich traut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen; die anderen halten ihn für überheblich oder inszeniert.

Yardım selbst versteht seine Haltung als Akt der Freiheit – als bewusste Weigerung, in eine Rolle zu schlüpfen, die Erwartungen bedient. Er spielt mit seiner Außenseiterposition und nutzt sie als künstlerisches Kapital: als jemand, der sowohl Teil des Systems ist als auch sein schärfster Kritiker. Damit bewegt er sich in einem Spannungsfeld zwischen Selbstreflexion und Selbstinszenierung, das ihn gleichermaßen faszinierend wie anstrengend macht.

Fahri Yardım polarisiert, weil er unbequem bleibt. Für die einen ist er ein mutiger, authentischer Künstler, der Haltung zeigt und Grenzen hinterfragt; für die anderen ein provokanter Selbstdarsteller, der das Spiel mit dem Tabubruch allzu sehr genießt. Doch gerade diese Widersprüchlichkeit macht ihn zu einer der interessantesten Stimmen des deutschen Gegenwartskinos – ein Schauspieler, der sich der Bequemlichkeit konsequent verweigert. | © Warner Bros.

Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer ist eine der prägendsten Künstlerpersönlichkeiten Deutschlands – ein Musiker, Schauspieler und politischer Mensch, der wie kaum ein anderer Emotion und Haltung verbindet. Zwar wurde er vor allem durch seine Musik zum nationalen Symbol, doch auch als Schauspieler hinterließ er bleibende Spuren: Mit Rollen in Das Boot oder Männer schrieb er deutsche Filmgeschichte und bewies, dass er neben seiner musikalischen auch eine starke darstellerische Präsenz besitzt.

Grönemeyers öffentliche Auftritte sind stets politisch aufgeladen. Er fordert Zivilcourage, warnt vor Rechtsextremismus und ruft immer wieder zu gesellschaftlicher Verantwortung auf. Seine Reden – leidenschaftlich, pathetisch, oft improvisiert – sind Ausdruck einer tiefen Überzeugung, dass Kunst nicht unpolitisch sein darf. Für viele ist er damit eine moralische Instanz, eine Stimme des Gewissens in einer Zeit, in der klare Haltungen seltener werden.

Doch genau diese moralische Entschiedenheit macht ihn auch angreifbar. Kritiker werfen ihm Überheblichkeit, Besserwisserei und einen belehrenden Ton vor. Sie sehen in ihm weniger den mahnenden Künstler als den selbsternannten Volkspädagogen, der seine Popularität für politische Botschaften nutzt. Grönemeyer selbst weist solche Vorwürfe zurück und versteht sein Engagement als Ausdruck von Verantwortung und Empathie – als Versuch, Kunst und Gesellschaft wieder enger miteinander zu verbinden.

So steht Herbert Grönemeyer exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen Haltung und Moral, zwischen Kunst und Aktivismus. Für die einen ist er eine moralische Autorität, die ihre Stimme dort erhebt, wo andere schweigen; für die anderen ein Symbol für die Überfrachtung von Popkultur mit politischem Pathos. Doch gerade in dieser Reibung liegt seine Bedeutung: Kaum ein Künstler verkörpert so überzeugend die Verbindung von Emotion, Verantwortung und Widerspruch wie er. | © Constantin Film

Thomas Kretschmann

Thomas Kretschmann ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, denen der Sprung nach Hollywood dauerhaft gelungen ist. Seit den 1990er-Jahren hat er sich eine beeindruckende internationale Karriere aufgebaut und war in Filmen wie Der Pianist, King Kong, Wanted oder Avengers: Age of Ultron zu sehen. Mit seinem markanten Gesicht, seiner physischen Präsenz und seiner oft zurückgenommenen, kontrollierten Spielweise verkörpert er den Typus des stillen Profis – ein Schauspieler, der nicht durch Lautstärke, sondern durch Intensität überzeugt.

Gleichzeitig sorgt Kretschmann immer wieder für Diskussionen. Seine wiederholten Besetzungen als deutscher Offizier oder Bösewicht – insbesondere in Hollywood-Produktionen – haben ihm zwar internationale Sichtbarkeit verschafft, aber auch Kritik eingebracht. Manche sehen darin eine unglückliche Festlegung auf stereotype Rollen, andere eine kluge Karriereentscheidung in einem schwierigen Markt. Seine eigenen, oft ambivalenten Aussagen über Hollywood, Deutschland und das Verhältnis beider Filmkulturen haben diese Debatte zusätzlich befeuert.

Kretschmann gilt als jemand, der seine Arbeit ernst nimmt, aber das System Film mit nüchterner Distanz betrachtet. Interviews mit ihm zeigen einen Künstler, der nicht gefallen will – und dem es egal zu sein scheint, ob er sympathisch wirkt. Diese spröde, manchmal kühle Art polarisiert: Sie wird einerseits als Authentizität und Professionalität gedeutet, andererseits als Arroganz oder emotionale Unnahbarkeit.

Für viele verkörpert Thomas Kretschmann den archetypischen „deutschen Exportstar“ – erfolgreich, diszipliniert, aber von einer leisen Tragik begleitet, weil seine Karriere oft in fremden Erzählwelten stattfindet. Für andere ist er ein Beispiel dafür, wie man mit Konsequenz und Zurückhaltung internationale Anerkennung erreichen kann, ohne sich selbst zu verleugnen. Seine Laufbahn steht damit exemplarisch für die Gratwanderung zwischen künstlerischer Integrität und globalen Erwartungen – und für die Ambivalenz eines Schauspielers, der in der Fremde zum Symbol des deutschen Films geworden ist. | © Hamburger Medienhaus

Jasna Fritzi Bauer

Jasna Fritzi Bauer gehört zu jener jungen Generation deutscher Schauspielerinnen, die bewusst mit Konventionen bricht. Seit ihrem Durchbruch mit Filmen wie Ein Tick anders, Axolotl Overkill oder als Tatort-Kommissarin in Bremen steht sie für eine neue Art von Präsenz im deutschen Kino – roh, direkt, unangepasst. Sie verkörpert Figuren, die nicht gefallen wollen, sondern herausfordern, und wird gerade dafür von Kritikern gefeiert.

Ihr Auftreten ist ebenso unkonventionell wie ihre Rollenwahl. Jasna Fritzi Bauer spielt mit Geschlechterbildern, setzt sich offen mit Themen wie Identität, Gender und psychischer Gesundheit auseinander und verweigert sich konsequent der glatten Starästhetik, die das deutsche Kino lange geprägt hat. Ihr Stil – mal androgyn, mal verspielt, nie eindeutig – spiegelt eine Haltung wider, die sich jeder Schublade entzieht.

Diese bewusste Nonkonformität macht sie zu einer Reizfigur und zu einem Symbol des kulturellen Wandels zugleich. Während viele junge Zuschauerinnen in ihr ein authentisches, progressives Vorbild sehen, irritiert sie konservativere Kreise, die mit ihrer Offenheit und ihrem experimentellen Selbstverständnis fremdeln. Ihre Interviews sind oft ebenso kantig wie ihre Rollen: direkt, politisch, manchmal trotzig – Ausdruck einer Generation, die Haltung zeigt, ohne sie zu inszenieren.

Jasna Fritzi Bauer steht damit für ein postklassisches Frauenbild im deutschen Film – eines, das Verletzlichkeit und Stärke, Identitätssuche und Selbstbestimmung miteinander verbindet. Für die einen ist sie eine inspirierende, mutige Stimme einer neuen Ära; für die anderen eine überinszenierte Vertreterin einer zu politisierten Popkultur. Doch gerade dieser Widerspruch macht sie so spannend: Sie verkörpert das Spannungsfeld zwischen Avantgarde und Mainstream, zwischen Authentizität und Irritation – und damit die Zukunft eines Kinos, das sich nicht mehr festlegen lassen will. | © Warner Bros. Entertainment

Oskar Roehler

Oskar Roehler ist einer der radikalsten und streitbarsten Filmemacher Deutschlands – ein Künstler, der sich nie auf ein Genre oder eine Haltung festlegen ließ. Als Regisseur, Drehbuchautor und gelegentlich auch Schauspieler bewegt er sich seit Jahrzehnten an den Rändern des deutschen Kinos, wo Tabubruch und Selbstentblößung zur ästhetischen Strategie werden. Mit Filmen wie Die Unberührbare, Elementarteilchen oder Enfant Terrible hat er Werke geschaffen, die zwischen autobiografischer Schonungslosigkeit, groteskem Humor und gesellschaftlicher Provokation changieren.

Roehlers Filme sind oft zynisch, brutal ehrlich und von einer schonungslosen Subjektivität geprägt. Sie sezieren das deutsche Bürgertum, das Showgeschäft und die Neurosen der Kreativen mit einer Härte, die Bewunderung und Ablehnung gleichermaßen hervorruft. In seinen Arbeiten mischen sich Wut und Verletzlichkeit, Überheblichkeit und Selbstironie – ein Spiegel seiner eigenen, ambivalenten Künstlerpersönlichkeit.

Auch jenseits der Leinwand sorgt Roehler regelmäßig für Kontroversen. Er ist bekannt für seine scharfe, manchmal verletzende Sprache, für offene Kritik an Kollegen, Medien und Förderinstitutionen. Während viele ihn für seine Kompromisslosigkeit und intellektuelle Unabhängigkeit schätzen, halten andere ihn für egozentrisch und destruktiv. In Interviews attackiert er den deutschen Film oft ebenso vehement, wie er ihn liebt – aus Frustration über dessen Mittelmaß und Konformität.

Oskar Roehler polarisiert, weil er sich dem Mainstream verweigert – nicht aus Kalkül, sondern aus Überzeugung. Für die einen ist er der letzte echte Provokateur des deutschen Autorenkinos, ein kompromissloser Wahrheitssucher in einer Branche der Anpassung. Für die anderen ein Zyniker, der seine Wut zum künstlerischen Programm erhoben hat. Doch gerade diese Rastlosigkeit, diese Weigerung, gefällig zu sein, macht ihn zu einer der faszinierendsten und unbequemen Stimmen des deutschen Films. | © Nachtlicht

Sibel Kekilli

Sibel Kekilli ist eine der bemerkenswertesten und zugleich umstrittensten Schauspielerinnen des deutschen Kinos. Mit Fatih Akins Gegen die Wand gelang ihr 2004 der sensationelle Durchbruch – ein Film, der mit seiner Intensität und Authentizität eine ganze Generation des deutschen Autorenkinos prägte. Über Nacht wurde Kekilli zur gefeierten Schauspielerin, mit Auszeichnungen überhäuft und international beachtet. Doch kaum war der Ruhm da, wurde ihre Vergangenheit als Darstellerin in Pornofilmen öffentlich – und der Triumph schlug in einen der größten Medienskandale der deutschen Filmgeschichte um.

Die Reaktionen reichten von moralischer Empörung bis zu voyeuristischer Sensationslust. Kekilli selbst ging offensiv mit der Enthüllung um: Statt sich zu verstecken, stellte sie sich den Angriffen mit bemerkenswerter Würde und Selbstbewusstsein. Ihre Haltung – ruhig, reflektiert, unerschrocken – machte sie für viele zum Symbol weiblicher Selbstbestimmung in einer oft heuchlerischen Mediengesellschaft. Sie thematisierte offen den Sexismus und die Doppelmoral, die ihr entgegenschlugen, und forderte Respekt für die eigene Biografie – als Teil ihrer Geschichte, nicht als Makel.

Im Laufe ihrer Karriere hat sich Sibel Kekilli als ernsthafte Schauspielerin etabliert, etwa in Die Fremde, wofür sie zahlreiche Preise erhielt, und später als Kommissarin im Kieler Tatort. Doch der Schatten ihrer frühen Medienerfahrungen blieb ein prägendes Kapitel – weniger als Skandal, sondern als Wendepunkt in der Diskussion über Moral, Selbstbestimmung und Doppelmoral in der Öffentlichkeit.

Heute gilt Sibel Kekilli als Symbolfigur einer neuen, selbstbewussten Weiblichkeit im deutschen Film – jemand, der sich nicht von Vorurteilen definieren lässt. Für die einen steht sie für Mut, Aufrichtigkeit und Unabhängigkeit; für andere bleibt sie ein Reizthema, das alte gesellschaftliche Reflexe freilegt. Ihre Geschichte zeigt, wie eng in der deutschen Medienkultur Ruhm und Moral, Bewunderung und Verurteilung miteinander verwoben sind – und wie ein einziger Mensch beides zugleich verkörpern kann. | © HBO

Jürgen Vogel

Jürgen Vogel gilt als einer der eigenwilligsten und authentischsten Schauspieler Deutschlands. Seit den 1990er-Jahren hat er sich mit seiner ungeschönten, intensiven Spielweise einen Platz als Ausnahmefigur im deutschen Kino erarbeitet. Ob in Der freie Wille, Das Leben ist eine Baustelle oder Die Welle – Vogel verkörpert wie kaum ein anderer den Antihelden, den Suchenden, den innerlich Zerrissenen. Seine Figuren sind selten schön, aber immer wahrhaftig. Der Mut zur Hässlichkeit, zur emotionalen Nacktheit, macht ihn zu einem der glaubwürdigsten Charakterdarsteller seiner Generation.

Abseits der Leinwand pflegt Vogel ein unkonventionelles Image. Er lebt und spricht so, wie er spielt: direkt, ehrlich, manchmal provokant. In Interviews redet er offen über Beziehungen, Sexualität, Verantwortung und gesellschaftliche Moral – Themen, die viele andere meiden. Diese Offenheit verschafft ihm einerseits großen Respekt als jemand, der keine Rolle spielt, andererseits den Ruf eines ewig rebellischen Selbstdarstellers, der seine Nonkonformität zum Markenzeichen gemacht hat.

Vogel lehnt den Glamour des Showgeschäfts ab, meidet den roten Teppich, wo immer es geht, und präsentiert sich lieber als Teil des echten Lebens – als Schauspieler, nicht als Star. Genau diese Haltung, die Authentizität über Image stellt, macht ihn für viele zum ehrlichsten Schauspieler des Landes. Doch sie irritiert auch jene, die in seiner kompromisslosen Offenheit eine Pose oder bewusste Provokation sehen.

Jürgen Vogel verkörpert das Ideal eines Künstlers, der sich nicht vereinnahmen lässt – weder von Erwartungen noch von Konventionen. Für die einen ist er ein Symbol für Wahrhaftigkeit in einer Branche der Inszenierung, für die anderen ein ewiger Rebell, der sich an seinem Anderssein berauscht. Doch gerade diese Ambivalenz zwischen Authentizität und Attitüde macht ihn zu einer der spannendsten und konsequentesten Figuren des deutschen Films. | © NDR

Die kontroversesten deutschen Comedians

Was für die Schauspielerei gilt, gilt für die Comedy noch umso mehr, schließlich geht es beim Witzemachen noch viel eher ums Anecken, als beim verkörpern einer Rolle für Film oder Theater.

Ob es an problematischen Witzen, fragwürdigem Verhalten oder sonstigen Skandalen liegt, Deutschland hat einige, äußerst kontroverse Comedians zu bieten, die wir von EarlyGame an dieser Stelle zusammengefasst haben um zu ergründen, was sie so unangenehm oder besonders macht.

Mehr dazu

Mehr