Die kontroversesten deutschen Comedians

Die kontroversesten deutschen Comedians

Comedy überschreitet Grenzen. Oft macht sie das, um teils schreckliche Themen leichter bekömmlich zu machen, ohne ihre Tragweite zu schmälern, um zu kritisieren, anzuprangern und auf Missstände hinzuweisen, ohne direkt mit der Tür ins Haus zu fallen.

Schon der Hofnarr im Mittelalter bereitete Skandale und Fehlverhalten des Adels als Posse auf und war daher, anders als man heute oftmals glaubt, recht hoch angesehen – teilweise sogar bei der Krone gefürchtet.

Heute ist der Humor vielerorts zur schlichten Unterhaltung verkommen, frei von klugen Spitzen und treffenden Bemerkungen und wo der Witzemacher einst aufzeigte, was falsch läuft in der Gesellschaft, sind es heute oft die Comedians selbst, die sich äußerst fragwürdig, teils problematisch verhalten und mit dem was sie tun und sagen die Art von Negativschlagzeilen hervorrufen, für die sie andere sonst humoristisch zerrissen hätten. Und nein, das hat nicht immer nur damit zu tun, dass man von einer angeblichen woken Bubble einen Maulkorb verpasst bekommt, weil man heutzutage ja gar nichts mehr sagen dürfe, um nicht gecancelt zu werden.

Aus diesem Grund wollen wir von EarlyGame uns mal genauer ansehen, warum einige der größten, deutschsprachigen Comedians so kontrovers sind, analysieren, was genau sie so schwierig macht und der Frage auf den Grund gehen, ob Comedy wirklich alles dürfen sollte, oder ob es neben den Grenzen des guten Geschmacks auch die der Moral und vor allem der Gesetze einzuhalten gilt.

Luke Mockridge

Luke Mockridge ist ein deutsch-kanadisch-italienischer Comedian, der in den vergangenen Jahren nicht nur durch seine Bühnenprogramme und Fernsehshows, sondern auch durch eine Reihe von Kontroversen in die Schlagzeilen geraten ist. Besonders prägend war der Vorwurf sexualisierter Gewalt, der 2019 durch seine damalige Partnerin öffentlich wurde. Ines Anioli erhob in einem Podcast den Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung durch einen "Ex-Freund", wobei später klar wurde, dass damit Mockridge gemeint war. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Verfahren ein, stellte dieses jedoch 2021 mangels hinreichenden Tatverdachts ein. Mockridge selbst hat die Vorwürfe stets bestritten. Für viele Beobachter stand damit die Frage im Raum, wie juristische Unschuldsvermutung und gesellschaftliche Vorverurteilung zusammenwirken, zumal der Comedian sich zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückzog und mehrere geplante Projekte abgesagt wurden.

Neben den strafrechtlichen Vorwürfen geriet Mockridge auch durch sein öffentliches Auftreten in die Kritik. In einem Interview sprach er 2024 über seine frühere Einstellung zu Frauen, die er selbst als "sportlich motiviert" bezeichnete. Während einige diese Aussagen als Versuch einer Aufarbeitung wirkten, warfen ihm andere vor, nur oberflächlich Verantwortung zu übernehmen. Noch größere Empörung lösten jedoch Witze aus, die er in einem Podcast über die Paralympics und Menschen mit Behinderung machte. Formulierungen wie „Wer als Letzter ertrinkt, hat gewonnen“ wurden von vielen als diskriminierend empfunden. Die Reaktionen reichten von scharfer Kritik in den Medien über Proteste bei Auftritten bis dazu hin, dass Sat.1 eine geplante Show mit Mockridge kurzfristig aus dem Programm nahm. Der Comedian entschuldigte sich, suchte das Gespräch mit Behindertensportverbänden und erklärte, er habe Grenzen überschritten.

Die Debatte um Luke Mockridge verdeutlicht damit verschiedene Ebenen: einerseits die Frage nach der rechtlichen Bewertung schwerer Vorwürfe und dem Unterschied zwischen juristischer Schuld und öffentlicher Reputation, andererseits den Umgang mit problematischen Aussagen im Bereich Comedy. Kritiker betonen, dass Entschuldigungen nur dann glaubwürdig sind, wenn ihnen konkrete Verhaltensänderungen folgen. Befürworter verweisen dagegen auf den Kontext von Humor und darauf, dass Zuspitzung und Provokation Teil des Genres seien. Mockridge selbst versucht inzwischen, durch persönliche Statements und mediale Auftritte ein differenzierteres Bild von sich zu zeigen, betont aber auch, dass er sich durch mediale Vorverurteilungen unfair behandelt fühle.

Insgesamt bleibt sein Fall ein Beispiel für die Spannungsfelder zwischen künstlerischer Freiheit, gesellschaftlicher Verantwortung und öffentlicher Erwartung. Während die einen ihn weiterhin auf der Bühne unterstützen, sehen andere seine Karriere dauerhaft beschädigt. Die Kontroversen um Luke Mockridge sind damit nicht nur eine persönliche Geschichte, sondern Teil einer breiteren Diskussion darüber, wie Prominente mit Macht, Vorwürfen und den Grenzen des Sagbaren umgehen sollten. | © Luke Mockridge / Instagram

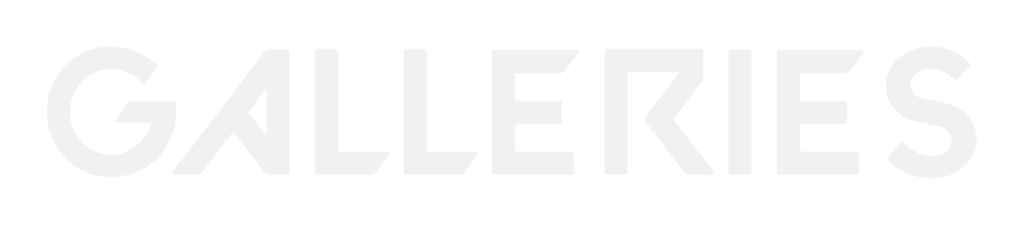

Jan Böhmermann

Jan Böhmermann ist ein deutscher Satiriker, Moderator und Autor, der seit vielen Jahren mit seinen Fernsehsendungen und Formaten immer wieder kontroverse Debatten angestoßen hat. Am bekanntesten ist dabei der sogenannte „Schmähgedicht“-Skandal von 2016. In seiner Sendung Neo Magazin Royale trug Böhmermann ein bewusst überzogenes, beleidigendes Gedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor. Ziel war nach eigener Aussage, die Grenzen zwischen Satire und strafbarer Schmähkritik zu veranschaulichen. Die Reaktion war enorm: Erdoğan stellte Strafantrag, die türkische Regierung forderte eine strafrechtliche Verfolgung, und die Bundesregierung erlaubte ein entsprechendes Verfahren. Dieses löste eine heftige Debatte über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und die Rolle der Satire in Deutschland aus. Juristisch endete die Auseinandersetzung damit, dass bestimmte Passagen des Gedichts durch Gerichtsbeschluss verboten wurden, während Böhmermanns Grundrecht auf Kunst- und Meinungsfreiheit grundsätzlich anerkannt blieb.

Auch jenseits dieses prominenten Falls hat Böhmermann mehrfach für Aufsehen gesorgt. Bereits 2013 geriet er in die Kritik, als er gemeinsam mit Olli Schulz in einer Radiosendung den Tod des Schauspielers Dirk Bach satirisch thematisierte – viele empfanden die Ausführungen als pietätlos.

Später machte er mit satirischen Aktionen Schlagzeilen, die auf Missstände in Politik und Gesellschaft hinweisen sollten, etwa durch eine gefälschte Internetseite der Polizei Sachsen oder durch das Aufdecken von rechtsextremen Netzwerken in sozialen Medien. Auch seine Enthüllung der „Reconquista Germanica“-Bewegung oder seine Beiträge zum Thema Cum-Ex-Steuerbetrug stießen auf breite Resonanz. Kritiker werfen ihm dabei vor, nicht immer zwischen investigativer Recherche und satirischer Zuspitzung klar zu trennen, während Befürworter ihn als wichtigen Aufklärer sehen, der Missstände ins öffentliche Bewusstsein rückt.

Der Fall des Schmähgedichts bleibt jedoch der Kulminationspunkt seiner Skandale, weil er Fragen von internationaler Tragweite berührte: den Umgang mit einem autoritär regierenden Staatsoberhaupt, die Abwägung zwischen diplomatischen Interessen Deutschlands und den Grundrechten seiner Bürger sowie die Definition von Satire im Rechtsstaat. Böhmermann selbst zog sich nach dem Eklat eine Zeitlang aus der Öffentlichkeit zurück und wurde von Personenschutz begleitet. Später kehrte er ins Fernsehen zurück, nun mit ZDF Magazin Royale, und hat seine Rolle als politischer Satiriker weiter ausgebaut.

Insgesamt steht Jan Böhmermann für eine Art Satire, die nicht nur provozieren, sondern politische und gesellschaftliche Debatten anstoßen will. Während er von vielen für seinen Mut und seine Schärfe gefeiert wird, werfen ihm andere Übertreibung, Respektlosigkeit oder gar bewusste Grenzüberschreitungen vor. Seine Skandale – allen voran das Schmähgedicht – sind damit nicht nur persönliche Kontroversen, sondern auch Spiegel größerer Auseinandersetzungen über die Bedeutung von Satire, Kunstfreiheit und den Umgang mit politischer Macht. | © Jan Böhmermann / Instagram

Felix Lobrecht

Felix Lobrecht ist einer der erfolgreichsten deutschen Stand-up-Comedians seiner Generation. Bekannt wurde er durch seine Auftritte auf großen Bühnen, durch den Bestseller Sonne und Beton sowie durch den populären Podcast Gemischtes Hack. Sein Stil ist geprägt von einer direkten, provokanten Sprache, die häufig Alltagsbeobachtungen mit bewussten Tabubrüchen verbindet. Gerade diese Art von Humor sorgt jedoch immer wieder für Kritik und öffentliche Debatten.

Ein zentraler Vorwurf richtet sich gegen den Umgang Lobrechts mit Frauen in seinen Programmen. In seinem jüngsten Bühnenprogramm All You Can Eat äußerte er unter anderem den Satz, jeder Mann habe schon einmal den Spruch „Loch ist Loch“ gesagt. Kritiker bewerteten diese Aussage als sexistisch und frauenverachtend, während Lobrecht selbst betonte, dass es sich um eine satirische Zuspitzung handle. Auch in früheren Programmen wurde er bereits mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert, etwa wegen herabsetzender Bemerkungen über Frauen oder sexualisierte Sprache.

Darüber hinaus wird ihm wiederholt Ableismus vorgeworfen – also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen durch abwertende Witze. Einzelne Passagen aus seinem Special Hype sowie aus späteren Auftritten wurden von Betroffenen und Beobachtern als verletzend kritisiert. Auch seine Tendenz, sich über Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau oder aus sozial schwächeren Schichten lustig zu machen, stieß auf Widerspruch. Manche deuten dies als ironische Auseinandersetzung mit seiner eigenen Herkunft aus Berlin-Neukölln, andere sehen darin ein bewusstes „Abgrenzen nach unten“.

Besonders intensiv diskutiert wurde zuletzt die Frage, ob ein öffentlich-rechtlicher Sender wie die ARD ein Programm wie All You Can Eat in seiner Mediathek zeigen sollte. Befürworter verweisen auf die Kunst- und Satirefreiheit, Kritiker fordern mehr Verantwortung, wenn Inhalte, die als diskriminierend empfunden werden, durch Gebühren finanziert und einem Millionenpublikum zugänglich gemacht werden. Damit ist die Debatte um Lobrecht nicht nur eine persönliche, sondern auch eine kulturpolitische.

Lobrecht selbst verteidigt seinen Humor meist mit dem Hinweis, dass Comedy provozieren müsse und dass er bewusst nicht politisch korrekt auftreten wolle. Seine Fans sehen in ihm einen authentischen Künstler, der ohne Filter spricht, was andere sich nicht trauen. Seine Kritiker hingegen werfen ihm vor, dass er dabei wiederholt auf Kosten marginalisierter Gruppen agiere und Stereotype reproduziere.

Insgesamt spiegeln die Kontroversen um Felix Lobrecht die größere Frage wider, wo die Grenzen von Humor und Satire verlaufen. Sie zeigen auch, dass Comedy heute stärker unter öffentlicher Beobachtung steht als je zuvor – und dass sich erfolgreiche Künstler immer wieder neu damit auseinandersetzen müssen, wie viel Provokation ihr Publikum und die Gesellschaft tolerieren. | © Felix Lobrecht / Instagram

Chris Tall

Chris Tall, bürgerlich Christopher Nast, gehört zu den bekanntesten deutschen Stand-up-Comedians seiner Generation. Er wurde durch seine Auftritte in großen TV-Shows und durch sein Markenzeichen „Darf er das?“ bekannt, mit dem er regelmäßig das Publikum dazu auffordert, Witze über alle möglichen Gruppen zu machen – von Schwulen über Menschen mit Behinderungen bis hin zu Migranten. Sein Stil ist geprägt von einem bewussten Spiel mit Vorurteilen und politischer Inkorrektheit. Während viele Zuschauer diesen Ansatz als befreiend und humorvoll empfinden, stößt er ebenso regelmäßig auf scharfe Kritik, weil seine Witze nach Ansicht mancher eher Stereotype verstärken, als sie zu hinterfragen.

Besonders kontrovers diskutiert wurde seine RTL-Show Darf er das?. In der ersten Folge war ein Spiel mit dem Titel „Schwanger oder dick?“ geplant, bei dem Gäste einschätzen sollten, ob eine Frau schwanger oder übergewichtig sei. Schon vor der Ausstrahlung löste dieser Programmpunkt heftige Kritik aus, da er als sexistisch und body-shaming gewertet wurde. RTL entschied schließlich, die Szene zu streichen, und erklärte, niemanden verletzen zu wollen. Auch andere Spiele, wie „Homo oder hetero?“ oder „Hartz-IV-Empfänger oder Unternehmer?“, stießen auf Ablehnung, weil sie Vorurteile scheinbar reproduzierten, anstatt sie aufzuzeigen.

Auch in seinen Bühnenprogrammen kam es zu Debatten über Geschmacklosigkeit. Ein Beispiel ist eine Begrüßung im Jahr 2017, als Tall zu Beginn einer Show sagte: „Wir fackeln heute die Bude ab – also quasi ’ne Chris-Tall-Nacht!“ Viele Kritiker sahen darin eine unglückliche Anspielung auf die Novemberpogrome 1938, auch bekannt als Kristallnacht. Tall betonte, dass er Provokation bewusst als Stilmittel einsetze und sein Ziel sei, Tabus zu brechen und Vorurteile ins Bewusstsein zu rücken. Kritiker hielten ihm jedoch entgegen, dass die Art seiner Witze oft nicht reflektierend genug sei und Menschen verletze, statt Debatten anzuregen.

Die Reaktionen auf Chris Tall sind entsprechend gespalten. Fans schätzen ihn für seine Direktheit und seine Fähigkeit, auch heikle Themen humorvoll zu behandeln. Kritiker werfen ihm vor, Grenzen zu überschreiten und gesellschaftliche Diskriminierungen zu normalisieren. Als einzelne Szenen aus seinen Programmen oder Shows über soziale Medien verbreitet wurden, verstärkte sich die öffentliche Empörung oft schnell. Politikerinnen, wie etwa die Sprecherin der Grünen Jugend, verurteilten bestimmte Spiele in seiner RTL-Show als zutiefst sexistisch.

Die Kontroversen um Chris Tall werfen Fragen auf, die über seine Person hinausgehen: Wie weit darf Humor gehen? Wo liegen die Grenzen zwischen Satire, Provokation und Diskriminierung? Und welche Verantwortung tragen Comedians, wenn ihre Witze ein Millionenpublikum erreichen? Tall selbst betont immer wieder, dass Humor provozieren müsse und dass er es als seine Aufgabe sehe, Grenzen zu testen. Ob er dabei künftig stärker auf Kritik reagiert oder weiterhin seinen bisherigen Weg verfolgt, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Chris Tall bewegt sich bewusst im Spannungsfeld zwischen Provokation, Unterhaltung und gesellschaftlicher Sensibilität – und gerade das macht ihn zu einer polarisierenden Figur in der deutschen Comedy-Landschaft. | © ProSieben

Dieter Nuhr

Dieter Nuhr gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten deutschen Kabarettisten und Satirikern. Mit seiner Mischung aus Gesellschaftskritik, politischem Kabarett und humoristischen Alltagsbeobachtungen erreicht er ein breites Publikum, steht aber zugleich immer wieder im Zentrum von Kontroversen. Besonders seine Äußerungen zu Religion, Klima, Identitätspolitik und Sprache haben wiederholt Debatten ausgelöst, die weit über die Comedy-Szene hinausgehen.

Ein besonders prominenter Streitpunkt war seine Islamkritik. In seinen Programmen nahm Nuhr nicht nur radikale Ausprägungen des Islams ins Visier, sondern formulierte auch scharfe Kommentare über die Religion im Allgemeinen. 2014 wurde er deswegen sogar angezeigt, Kritiker warfen ihm Pauschalisierungen und Islamfeindlichkeit vor. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren allerdings ein, da seine Aussagen eindeutig satirisch einzuordnen seien. Dennoch blieb der Vorwurf im Raum, er spiele mit Vorurteilen und verstärke Ressentiments.

2019 sorgte Nuhr mit Aussagen über die Klimabewegung Fridays for Future und deren Galionsfigur Greta Thunberg für Wirbel. Er warnte in seiner Sendung Nuhr im Ersten vor den angeblichen wirtschaftlichen und politischen Folgen, sollte man den Forderungen der Aktivistinnen und Aktivisten folgen, und sprach von „Milliarden Toten“, wenn die Welthandelsordnung zusammenbreche. Diese Zuspitzung wurde vielfach kritisiert, weil sie den Ernst der Klimakrise relativiere und Thunberg sowie die Bewegung ins Lächerliche ziehe.

Ein weiterer Skandalpunkt war sein Umgang mit der Autorin Alice Hasters, die in ihrem Buch alltäglichen Rassismus beschreibt. Nuhr bezeichnete ihre Arbeit als „rassistisch“, was breite Empörung hervorrief. Viele warfen ihm vor, das Buch nicht einmal gelesen zu haben und damit die Erfahrungen einer Schwarzen deutschen Autorin abwertend darzustellen. Für seine Kritiker zeigte sich hier ein Muster: dass Nuhr komplexe Themen wie Rassismus oder Identitätspolitik stark vereinfache und mit pointierten, aber oft verzerrenden Formulierungen zuspitze.

Auch in der Debatte um gendergerechte Sprache und sogenannte „Wokeness“ positioniert sich Nuhr klar als Gegner. Er sieht in diesen gesellschaftlichen Strömungen eine Bedrohung der Meinungsfreiheit und kritisiert regelmäßig, dass Sprache und moralische Haltungen zu stark reguliert würden. Während ihn viele dafür schätzen, dass er sich gegen überzogene Political Correctness stellt, sehen andere in seinen Aussagen eine Abwertung von gesellschaftlichen Bemühungen um mehr Sensibilität.

Nuhr selbst verteidigt sich mit dem Hinweis auf die Freiheit der Satire. Für ihn gehört Provokation zu einer gesunden Debattenkultur, und er betont immer wieder, dass seine Zuspitzungen nicht als politische Kampagnen, sondern als satirische Zuspiele zu verstehen seien. Seine Unterstützer sehen in ihm eine wichtige Stimme gegen das, was sie als „Cancel Culture“ empfinden. Kritiker dagegen halten ihm vor, dass er mit seinen Formulierungen häufig bestehende Vorurteile reproduziere und sensible Themen auf eine Art behandle, die verletzend wirke.

So bleibt Dieter Nuhr eine polarisierende Figur: gefeiert für seinen scharfen Witz und seine Popularität im Fernsehen, kritisiert für Aussagen, die als pauschalierend oder unsensibel wahrgenommen werden. Er bewegt sich bewusst im Spannungsfeld zwischen Satire und gesellschaftlicher Verantwortung. Ob er künftig stärker auf Kritik eingeht oder weiterhin auf bewusste Provokation setzt, wird bestimmen, wie er in den kommenden Jahren in der öffentlichen Debatte verortet wird. | © Dieter Nuhr / Instagram

Lisa Eckhart

Lisa Eckhart, bürgerlich Lisa Lasselsberger, ist eine österreichische Kabarettistin und Autorin, die seit einigen Jahren mit ihren Auftritten für Aufsehen sorgt. Sie ist bekannt für ihre sprachlich virtuosen Texte, ihre ästhetische Inszenierung auf der Bühne und vor allem für ihre Bereitschaft, Tabus zu brechen. Ihr Humor ist oft scharf, sarkastisch und bewusst provokant – Eigenschaften, die ihr einerseits Anerkennung als eigenständige Stimme in der Kabarettszene eingebracht haben, andererseits aber auch immer wieder heftige Kontroversen ausgelöst haben.

Besonders häufig wird Eckhart Antisemitismus vorgeworfen. In mehreren Programmen griff sie stereotype Bilder auf, die viele als problematisch empfanden. So sprach sie in einer WDR-Sendung satirisch darüber, dass „Juden immer gegen den Vorwurf gewettert haben, es gehe ihnen nur ums Geld“, um dann zuzuspitzen, „jetzt kommt raus, es geht ihnen um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld“. Auch andere Passagen, in denen sie etwa fragte, „warum sind die Juden den Frauen um zwei Nasenlängen voraus?“, sorgten für Empörung. Kritiker bemängeln, dass solche Aussagen antisemitische Klischees reproduzierten, ohne dass für alle Zuhörenden klar werde, dass dies satirisch gebrochen sei. Befürworter verweisen hingegen darauf, dass Eckhart Stereotype bewusst überspitze, um deren Absurdität aufzuzeigen.

Ein weiterer Höhepunkt der Debatte war ihre Ausladung vom Hamburger Harbour Front Literaturfestival 2020. Offiziell begründeten die Veranstalter den Schritt mit Sicherheitsbedenken, nachdem Proteste angekündigt worden waren. Für viele wurde dieser Vorfall zum Paradebeispiel in der Diskussion über „Cancel Culture“. Während Kritiker ihre Nicht-Einladung als Einschränkung von Kunstfreiheit sahen, betonten andere, Veranstalter hätten auch eine Verantwortung gegenüber Publikum und Nachbarschaft. Eckhart selbst bezeichnete die Vorwürfe gegen sie als haltlos und erklärte, sie nutze Figuren, Überspitzungen und Provokationen, um gesellschaftliche Tabus sichtbar zu machen.

Ihr Stil zeichnet sich generell dadurch aus, dass sie konsequent mit Reizthemen wie Religion, Geschlecht, Identität oder Minderheitenbildern arbeitet. Sie betont, Satire müsse weh tun und provozieren, und dass gerade das Brechen von Tabus den Kern ihrer Kunst ausmache. Kritiker entgegnen, dass ihre Provokationen oft nicht klar genug zwischen Angriff und Reflexion unterscheiden, und dass ihre Texte mitunter eher Stereotype reproduzieren, statt sie kritisch zu hinterfragen.

So bleibt Lisa Eckhart eine polarisierende Figur: Für die einen ist sie eine brillante Satirikerin, die den Finger in gesellschaftliche Wunden legt, für die anderen eine Künstlerin, die mit Provokation um ihrer selbst willen spielt und dabei verletzende Klischees bedient. Die anhaltenden Debatten um sie zeigen, wie umkämpft die Grenzen von Satire und Kunstfreiheit sind – und wie stark Humor im öffentlichen Raum heute an moralische, gesellschaftliche und politische Maßstäbe gebunden wird. | © Lisa Eckhart / Instagram

Oliver Pocher

Oliver Pocher ist seit vielen Jahren eine der umstrittensten Figuren der deutschen Unterhaltungsbranche. Bekannt wurde er durch Formate wie Rent a Pocher oder Die Oliver Pocher Show, mittlerweile sorgt er vor allem durch Social-Media-Auftritte, Live-Shows und öffentliche Schlagzeilen für Aufmerksamkeit. Sein Stil ist laut, provokativ und oft grenzüberschreitend – eine Herangehensweise, die ihn für viele zu einem scharfzüngigen Entertainer macht, für andere jedoch zu einem wiederkehrenden Ärgernis.

Ein wiederkehrender Vorwurf lautet, Pocher stelle Menschen bloß. Beim SWR-Sommerfestival in Stuttgart etwa machte er sich über eine Zuschauerin lustig, die anschließend darum bat, die Szene nicht auszustrahlen. Pocher veröffentlichte den Clip trotzdem auf Instagram und erklärte später, wer zu einer Comedyshow gehe, müsse auch damit rechnen, „einen Spruch zu fangen“. Der SWR distanzierte sich jedoch von seinem Verhalten. Solche Situationen führten immer wieder zu Debatten über die Frage, wo Comedy aufhört und respektlose Bloßstellung beginnt.

Auch sein Privatleben wird regelmäßig Teil seiner öffentlichen Inszenierung. Besonders im Zuge seiner Trennung von seiner Frau Amira Aly fiel Pocher durch bissige Kommentare und Spitzen auf, die er über soziale Medien und Podcasts verbreitete. Kritiker warfen ihm vor, sich respektlos über das Aussehen und Verhalten seiner Ex-Partnerin zu äußern. Darüber hinaus forderte er, dass sie nach der Scheidung seinen Nachnamen ablegen solle, da „Pocher“ eine Marke sei, die er nicht mit ihr teilen wolle.

Neben verbalen Kontroversen stand Pocher auch im Zentrum handfester Auseinandersetzungen. 2022 schlug ihn der Influencer „Fat Comedy“ während einer Veranstaltung ins Gesicht, was zu einem viel beachteten Gerichtsverfahren führte. Pocher erlitt dabei eine Innenohrverletzung, und der Täter wurde zu einer Entschädigungszahlung verurteilt. Der Vorfall unterstrich, wie stark Pocher polarisiert – auch über die Bühne hinaus.

Sein Auftreten ist geprägt von flapsiger und aggressiver Sprache, die immer wieder Kritik auslöst. Wenn Pocher beispielsweise eine Zuschauerin, die ihn um Löschung einer Szene bat, nur flapsig abkanzelt, sehen viele darin Respektlosigkeit. Pocher selbst hingegen betrachtet Provokation und Grenzüberschreitungen als Teil seiner Marke und verteidigt sich regelmäßig mit dem Hinweis, Comedy dürfe auch wehtun und nicht jedem gefallen.

So spalten sich die Reaktionen auf ihn in zwei Lager. Für die einen ist Pocher ein mutiger Comedian, der kein Blatt vor den Mund nimmt und dadurch Unterhaltung auf Kosten des Gewöhnlichen bietet. Für die anderen ist er ein Entertainer, der immer wieder persönliche Grenzen überschreitet, Menschen herabwürdigt und damit mehr Schaden als Humor erzeugt. Seine Karriere zeigt, wie stark Comedy heute zwischen Freiheit, Selbstinszenierung und gesellschaftlicher Verantwortung balancieren muss – und wie dünn die Grenze zwischen scharfem Witz und verletzender Respektlosigkeit sein kann. | © Oliver Pocher / Facebook

Mario Barth

Mario Barth gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Comedians, ist aber zugleich eine der am häufigsten kritisierten Figuren der Szene. Sein Humor basiert oft auf überspitzten Alltagsbeobachtungen, provokanten Sprüchen und der Inszenierung von Geschlechterrollen, was ihn für ein Millionenpublikum zugänglich macht – und ihn regelmäßig in die Schlagzeilen bringt.

Zu den wiederkehrenden Kontroversen zählen seine Attacken gegen gendergerechte Sprache. Barth veröffentlichte etwa ein Anti-Gender-Video auf TikTok, das von der Plattform gesperrt wurde, und trat in Talkshows mit T-Shirts auf, die seine Haltung plakativ ausdrückten. Kritiker warfen ihm vor, mit solchen Aktionen Vorurteile zu befördern und Gleichberechtigungsfragen ins Lächerliche zu ziehen. Auch Äußerungen über Menschen mit Behinderungen, die in einem Podcast fielen, führten zu Empörung; Barth entfernte das entsprechende Video später und versuchte, die Aussagen einzuordnen.

Darüber hinaus wird auch seine RTL-Sendung Mario Barth deckt auf! immer wieder diskutiert. Während Fans seine Enthüllungen über Behördenversagen oder Bürokratie schätzen, werfen Kritiker ihm Populismus und Vereinfachung vor. Besonders heftig kritisiert wurde eine Folge, in der er die Diesel-Grenzwerte infrage stellte und damit den Eindruck erweckte, wissenschaftliche Fakten seien übertrieben oder falsch dargestellt.

Ein weiteres öffentlich beachtetes Ereignis war ein Streit während der Corona-Pandemie: Barth soll in einem Zug seine Maske nicht ordnungsgemäß getragen haben und wurde daraufhin von einem Zugbegleiter aufgefordert, den Wagen zu verlassen. Der Vorfall machte Schlagzeilen, weil Barth selbst angab, er habe nur kurz die Maske zum Trinken abgenommen, während Kritiker sein Verhalten als unsolidarisch und unangemessen beurteilten.

Barth reagiert auf Kritik meist kämpferisch. Er betont, dass Comedy provozieren müsse, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen dürfe, und beschuldigt Kritiker häufig, überempfindlich zu sein. Mit dieser Haltung polarisiert er weiter: Für seine Fans bleibt er ein „Comedian des Volkes“, der ausspricht, was andere denken, während seine Gegner ihn als respektlos und populistisch empfinden.

Die Debatten um Mario Barth zeigen beispielhaft die Spannungsfelder, in denen sich moderne Comedy bewegt: zwischen Kunstfreiheit und gesellschaftlicher Verantwortung, zwischen Provokation und Respekt. | © Mario Barth / Facebook

Faisal Kawusi

Faisal Kawusi ist ein deutscher Comedian mit afghanischen Wurzeln, der durch TV-Auftritte, Tourneen und Social Media bekannt wurde. Sein Humor ist oft direkt, provokant und selbstironisch – eine Mischung, die ihm große Popularität, aber auch zahlreiche Kontroversen eingebracht hat.

Ein erster größerer Skandal entstand 2015, als ihm beim Hamburger Comedy Pokal der zweite Platz und der Publikumspreis aberkannt wurden. Der Grund: Kawusi hatte Witze des kanadischen Comedians Russell Peters übernommen, ohne die Quelle kenntlich zu machen. Dieser Plagiatsvorwurf begleitete ihn lange und warf ein frühes Schlaglicht auf den Umgang mit Originalität in der Comedy-Szene.

Besonders heftig kritisiert wurde Kawusi 2022 wegen eines Social-Media-Kommentars zum Thema K.O.-Tropfen. Nachdem die Comedienne Joyce Ilg einen unbedachten Scherz über die Droge gepostet hatte und eine Betroffene ihre traumatische Erfahrung schilderte, reagierte Kawusi spöttisch mit den Worten, beim nächsten Mal werde er die „Dosis erhöhen“. Diese Äußerung löste Empörung aus, da sie als Verharmlosung von sexualisierter Gewalt verstanden wurde. Sat.1 distanzierte sich daraufhin öffentlich von ihm, viele Medien warfen ihm mangelndes Verantwortungsbewusstsein vor. Kawusi entschuldigte sich später, erklärte, er habe niemanden verletzen wollen, doch die Diskussion blieb.

Im Dezember desselben Jahres kam es zu einem weiteren Eklat, als Kawusi in Kurt Krömers Talkshow Chez Krömer auftrat. Schon zu Beginn entwickelte sich ein hitziges Gespräch über die K.O.-Tropfen-Affäre und andere umstrittene Aussagen, unter anderem gegenüber der Tänzerin und Jurorin Motsi Mabuse. Krömer brach die Sendung schließlich ab und verließ das Studio – ein ungewöhnlicher und symbolträchtiger Moment, der Kawusis umstrittenes Image weiter festigte.

Auch ein Tourplakat, das nach Ansicht vieler Betrachter an die tödliche Festnahme von George Floyd erinnerte, brachte ihm Rassismus-Vorwürfe ein. Kritiker sahen darin eine geschmacklose Aneignung eines realen Gewaltverbrechens als Werbemotiv. Kawusi wies diese Kritik zurück, doch die Debatte um Sensibilität und Grenzen des Humors nahm weiter Fahrt auf.

Kawusi selbst betont, dass Provokation zum Wesen der Comedy gehöre, und beklagt, dass seine gesamte Karriere auf einzelne Fehltritte reduziert werde. Zugleich räumt er ein, Fehler gemacht zu haben, und entschuldigte sich öffentlich für den K.O.-Tropfen-Kommentar. Für viele stellt sich damit die Frage, ob seine Provokationen Ausdruck einer bewusst risikoreichen Kunstform sind oder ob sie Grenzen überschreiten, die gerade bei sensiblen Themen wie Gewalt und Diskriminierung nicht überschritten werden sollten.

So bleibt Faisal Kawusi eine polarisierende Figur: Für die einen ist er ein mutiger Entertainer, der keine Tabus scheut, für die anderen ein Comedian, der durch unsensible Witze Vertrauen verspielt hat. Seine Karriere zeigt exemplarisch, wie schmal der Grat in der heutigen Comedy-Landschaft ist – zwischen künstlerischer Freiheit, persönlicher Verantwortung und dem Risiko, mit einem unbedachten Satz öffentliche Debatten auszulösen. | © Faisal Kawusi / faisal-kawusi.de

Nizar

Nizar Akremi, meist einfach unter seinem Vornamen Nizar bekannt, ist ein deutscher Comedian tunesischer Herkunft, der sich in den vergangenen Jahren durch provokante Auftritte, Podcasts und Bühnenprogramme einen Namen gemacht hat. Sein Humor arbeitet bewusst mit Tabubrüchen und Provokationen, was ihn für manche zu einem spannenden Beobachter gesellschaftlicher Befindlichkeiten macht, für andere jedoch zu einer hochumstrittenen Figur.

Besonders häufig wurde Nizar Antisemitismus vorgeworfen. In seinen Programmen und Onlineformaten griff er wiederholt stereotype Bilder auf, etwa über Juden als geldgierig oder über ihre angebliche „Narrenfreiheit“ in Deutschland. Solche Aussagen lösten Empörung aus, da sie klassische antisemitische Klischees reproduzieren. Auch in wissenschaftlichen Analysen und durch Antisemitismusbeauftragte wurde seine Comedy kritisch bewertet.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft seine abwertenden Äußerungen über Menschen mit Behinderungen. In einer Podcast-Folge seines Formats Die Deutschen, die er zusammen mit Shayan Garcia und Gast Luke Mockridge aufnahm, machten die Beteiligten abfällige Witze über Sportlerinnen und Sportler bei den Paralympics. Diese Folge sorgte für breite Empörung und führte dazu, dass mehrere Städte Nizars geplante Auftritte absagten.

Immer wieder reagierten Veranstalter mit Absagen, nachdem Kritik an seinen Inhalten laut geworden war. So wurden etwa Shows in Leipzig, Hamburg oder Fulda gestrichen, oft nach Protesten von zivilgesellschaftlichen Gruppen oder Empfehlungen von Antisemitismusbeauftragten. Nizar selbst verteidigt sich regelmäßig mit dem Hinweis, Comedy müsse provozieren, und viele seiner Aussagen würden aus dem Kontext gerissen. Er versteht sich als Künstler, der mit Tabus spielt, und betont, dass er niemanden hassen wolle.

Die öffentliche Bewertung bleibt jedoch gespalten. Für seine Kritiker überschreitet Nizar regelmäßig die Grenzen der Meinungsfreiheit und betreibt Comedy auf Kosten von Minderheiten. Befürworter sehen in ihm dagegen einen unbequemen Satiriker, der mit seinen Tabubrüchen genau jene gesellschaftliche Empfindlichkeit offenlegt, die er kritisieren will.

Damit ist Nizar Akremi eine der polarisierendsten Figuren der deutschen Comedy-Szene. Seine Karriere zeigt exemplarisch, wie sehr Provokation heute Reibung erzeugt – und wie stark gesellschaftliche Erwartungen an Respekt und Sensibilität gerade im Bereich der Unterhaltung gewachsen sind. | © Wikipedia

Dieter Hallervorden

Dieter Hallervorden ist eine der prägenden Figuren der deutschen Comedy- und Kabarettszene, der in seiner langen Karriere immer wieder durch provokante Auftritte auffiel. In den letzten Jahren sorgte er jedoch verstärkt für Kontroversen, die Fragen nach der Grenze zwischen Satire, Meinungsfreiheit und verletzender Sprache aufwarfen.

Besonders viel Kritik zog er mit einem Sketch in der ARD-Jubiläumsshow „75 Jahre ARD“ auf sich. Dort griff Hallervorden seinen berühmten „Palim-Palim“-Sketch neu auf und verwendete dabei das N-Wort sowie das Z-Wort. Während er betonte, damit satirisch auf den Umgang mit Sprache aufmerksam machen zu wollen, empfanden viele Zuschauerinnen und Zuschauer die Wortwahl als rassistisch und unangebracht. Selbst innerhalb der Familie gab es Widerspruch: Sein Sohn Johannes distanzierte sich öffentlich von den Aussagen und kritisierte die Inszenierung. Auch der Sender ARD geriet unter Druck, da der Sketch ohne vorherige Einordnung ausgestrahlt worden war.

Ein weiterer Konfliktpunkt war ein Gedicht, das Hallervorden gemeinsam mit dem Politiker und Liedermacher Diether Dehm veröffentlichte. Unter dem Titel „Gaza Gaza“ äußerte er sich kritisch zum Krieg im Gazastreifen und sprach von „Apartheid“ und „Völkermord“. Während Hallervorden erklärte, er wolle mit deutlichen Worten auf Missstände aufmerksam machen und seine Aussagen richteten sich gegen die Politik Israels, nicht gegen Jüdinnen und Juden, warfen Kritiker ihm vor, antisemitische Bilder zu bedienen und ein hochsensibles Thema unangemessen zu behandeln.

Auch zu gesellschaftspolitischen Fragen bezieht Hallervorden regelmäßig Position – etwa zur gendergerechten Sprache, die er mehrfach als „Vergewaltigung der deutschen Sprache“ bezeichnete. Solche Formulierungen verschafften ihm Zustimmung bei Menschen, die Gendern ablehnen, lösten aber auch den Vorwurf aus, sprachpolitische Entwicklungen zu trivialisieren und respektlos über Bemühungen um Gleichberechtigung hinwegzugehen.

Hallervorden selbst verteidigt sich stets mit dem Hinweis, Satire müsse provozieren und Grenzen austesten. Für ihn sind Humor und Kunst Freiräume, in denen auch das Unangenehme Platz haben müsse. Kritiker sehen dagegen, dass die Wirkung seiner Worte oft weniger zum Nachdenken anrege, sondern vielmehr diskriminierende Begriffe reproduziere und verletzend wirke.

Damit steht Dieter Hallervorden exemplarisch für eine Generation von Künstlern, die zwischen Tradition und veränderten gesellschaftlichen Maßstäben navigieren. Für viele bleibt er ein verdienter Komiker und Schauspieler, dessen Einfluss unbestritten ist. Zugleich zeigen die jüngsten Skandale, dass auch etablierte Persönlichkeiten sich heute an veränderte Sensibilitäten messen lassen müssen. Ob Hallervorden seinen provokanten Stil beibehält oder sich stärker auf die Kritik einlässt, wird mitentscheiden, wie sein Spätwerk in Erinnerung bleiben wird. | © Facebook

El Hotzo

El Hotzo, bürgerlich Sebastian Hotz, ist ein deutscher Satiriker, Gagautor und Social-Media-Künstler, der durch pointierte, oft provokante Posts zu Politik, Gesellschaft und Alltag bekannt wurde. Sein Stil polarisiert: Viele loben seine sprachliche Schärfe und Fähigkeit, gesellschaftliche Zustände satirisch zu beleuchten; andere werfen ihm vor, Grenzen zu überschreiten – sowohl im Privaten als auch in seinen öffentlichen Äußerungen.

Eine der zentralen Kontroversen, die El Hotzo nachhaltig in die Schlagzeilen brachte, betraf seine Posts im Sommer 2024 direkt nach dem Attentat auf Donald Trump. Auf der Plattform X veröffentlichte er zwei Tweets, in denen er Trump und den Versuch eines Attentats in Verbindung brachte – etwa durch den Satz „Leider knapp verpasst“, verglichen mit dem „letzten Bus“, und später durch den Kommentar: „Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.“ Diese Äußerungen lösten einen öffentlichen Aufschrei aus. Der Öffentlich-Rechtliche Sender RBB beendete die Zusammenarbeit mit Hotzo, weil die Posts nicht mit den journalistischen und gesellschaftlichen Werten des Senders in Einklang stünden.

In der Folge leitete die Berliner Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen „Billigung von Straftaten“ (§ 140 Strafgesetzbuch) ein. Beim Amtsgericht Tiergarten musste sich Hotzo verantworten. Im Juli 2025 wurde er jedoch freigesprochen, das Gericht sah seine Tweets als straflose Satire an – auch wenn sie „geschmacklos“ waren. Es entschied, dass die Posts eindeutig als satirisch erkennbar gewesen seien und nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören.

Parallel dazu gab es Vorwürfe gegen El Hotzo aus seinem Privatleben. Im Dezember 2024 machte eine anonyme Ex-Partnerin Vorwürfe öffentlich, Hotzo habe in Beziehungen gelogen, betrogen, manipuliert, insbesondere durch Love-Bombing und Gaslighting. Hotzo selbst erklärte später, dass diese Vorwürfe wahr seien, entschuldigte sich und räumte ein, sein Image als reflektierte Öffentlichkeitsperson zum Teil negativ genutzt zu haben.

Diese Vorfälle führten zu unmittelbaren Konsequenzen: Neben dem Kollaps seiner Zusammenarbeit mit RBB wurden Veranstaltungen abgesagt. Seine öffentliche Glaubwürdigkeit geriet in Teilen unter Druck – sowohl, was seine Aussagen in der Öffentlichkeit betrifft, als auch seine persönliche Integrität. Zugleich zeigte sich, dass ein Freispruch vor Gericht nicht automatisch gesellschaftliche Verständigung oder Akzeptanz zurückbringt. Die Debatte über Hotzo veranschaulicht gut, wie stark heutige Satire, insbesondere in Social Media, mit Erwartungen an Verantwortung, Transparenz und moralischer Konsistenz konfrontiert ist.

Insgesamt bleibt El Hotzo eine ambivalente Figur: jemand, der satirisch adressiert, was andere nicht oder nur indirekt ansprechen, der aber zugleich Fehler gemacht hat – teils im öffentlichen Wort, teils im privaten Bereich – und der inzwischen öffentlich reflektiert und Verantwortung übernimmt. Die Kontroversen um ihn zeigen, wie schmal der Grat zwischen provokativem Humor und dem Risiko des Ausschlusses oder der Ächtung geworden ist, gerade in Zeiten, in denen Tweets und Posts sich rasend schnell verbreiten und intensiv rezipiert werden. | © YouTube / deep und deutlich

24 Deutsche Klassiker, die man heute nicht mehr schauen kann

Darf es noch mehr zum Thema "Cancel Culture" sein? Hier sind einige klassische deutsche Filmen, die man heute nicht mehr schauen kann, weil sie veraltete Wertvorstellungen vermitteln, sich eines Humors bedienen, der längst in der Mottenkiste Staub ansetzen sollte oder sich einfach ganz allgemein mit dem mittlerweile vorherrschende Zeitgeist beißen, dass teilweise auch die Beteiligten selbst lieber den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten würden, als sich mit der damaligen Peinlichkeit, die ihnen unterlief, erneut auseinandersetzen zu müssen.

Und sollten euch bei der nächsten oder auch dieser Liste hier noch bestimmte deutsche Comedians oder Filme fehlen, laden wir von EarlyGame euch herzlichst dazu ein, uns die jeweiligen Namen in den Kommentaren zu nennen. | © HerbX-FIlm

Mehr dazu

Mehr