Von den Ursprüngen der True Crime–Community zu problematischen Podcasts und Serien.

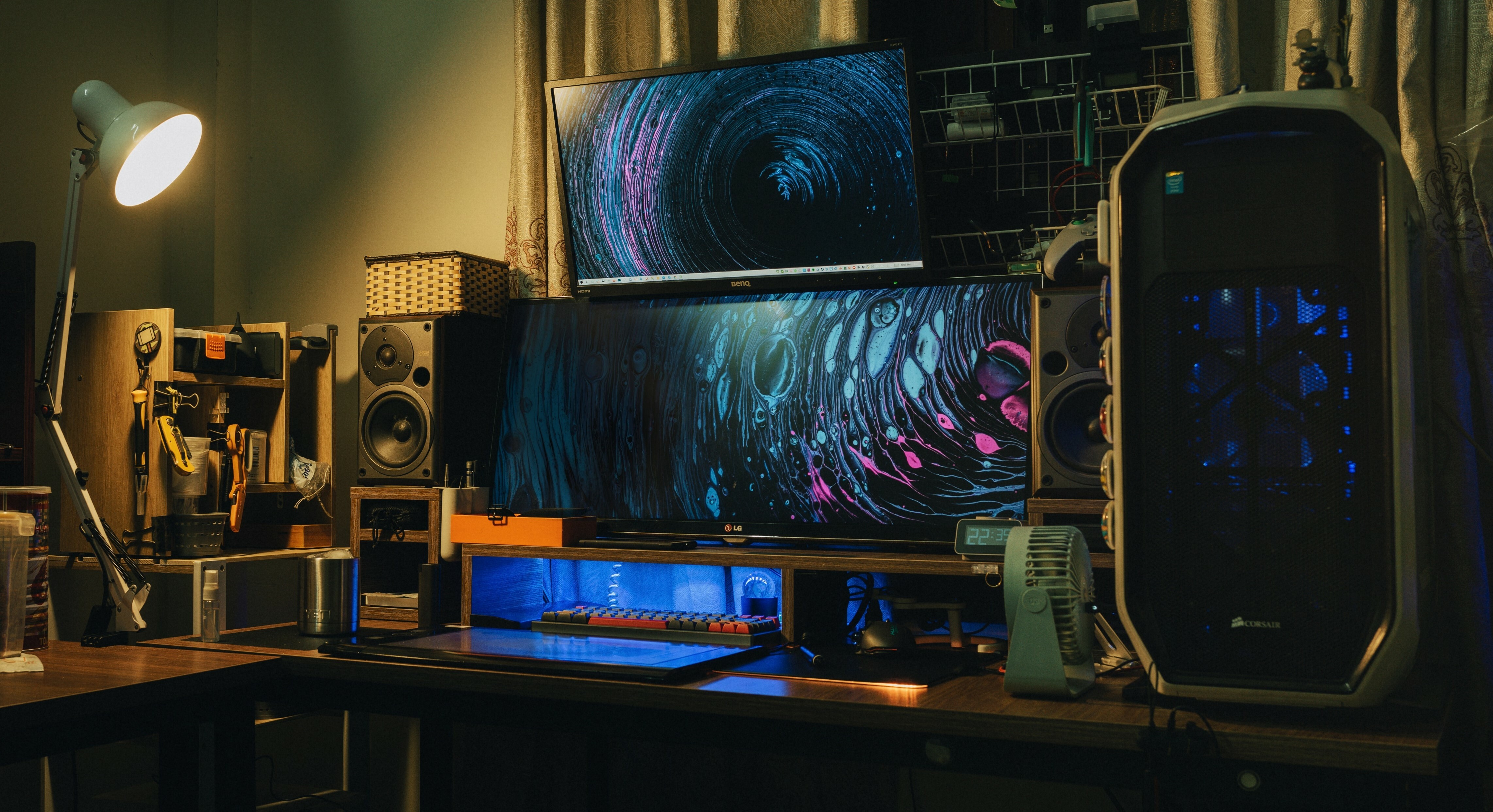

Mit Sicherheit hast du schon mal von True Crime gehört. Das Genre hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Podcasts, Serien und YouTube–Videos über reale Verbrechen ziehen Millionen von Zuschauer an. Doch was passiert, wenn aus Aufklärung Entertainment wird? Wenn echte Tragödien zur Unterhaltung dienen? Dieser Deep Dive beleuchtet die Schattenseiten des True Crime–Hypes.

Die Anfänge: True Crime Communities

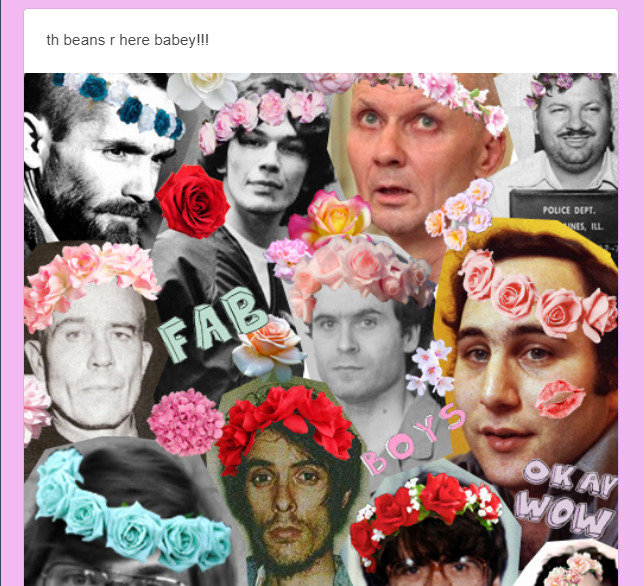

Bereits in den frühen 2010er Jahren entstanden auf Plattformen wie Tumblr Communitys, die sich intensiv mit bekannten Serienmördern und Amokläufern beschäftigten. Diese Communitys romantisierten Täter wie Ted Bundy, Richard Ramirez alias der Night Stalker oder die Columbine-Amokläufer, erstellten Fan–Art und schrieben Fanfiction. Diese Glorifizierung ist nicht nur respektlos gegenüber den Opfern, sondern kann auch gefährliche Idealisierungen fördern.

True Crime als Mainstream Entertainment: Podcasts und YouTube

Mit dem Aufstieg von Podcasts wie Serial oder Crime Junkie wurde True Crime weltweit massentauglich. Auch im deutschsprachigen Raum gehören Formate wie Mordlust und Mord auf Ex mittlerweile zu den erfolgreichsten Podcasts überhaupt. Während einige dieser Formate aufklären und sich ernsthaft mit den Fällen auseinandersetzen, nutzen andere die Geschichten realer Gewaltverbrechen vor allem zur Unterhaltung.

Besonders fragwürdig sind Formate auf YouTube oder TikTok, in denen sich jemand während der Erzählung über brutale Morde schminkt oder isst, sogenannte „Get Ready With Me“–True–Crime–Videos oder True–Crime–Mukbangs. Diese Mischung aus Unterhaltung und echter Gewalt wirkt respektlos und entmenschlichend. Man stelle sich vor, ein eigenes Familienmitglied wäre betroffen – der Gedanke, dass jemand dann vor laufender Kamera Schminke aufträgt oder McDonalds isst und nebenbei über den Mord spricht und damit Millionen jährlich verdient, ist einfach nur geschmacklos.

Serien und Filme: Zwischen Aufklärung und Sensationslust

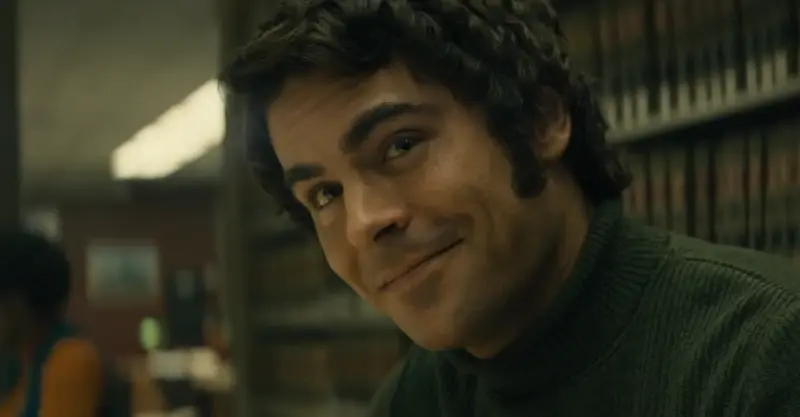

Serien und Filme über echte Verbrechen sind nichts Neues. Fälle wie Ted Bundy, die Manson Family oder der Mord an Gianni Versace wurden längst Teil der Popkultur. Mit Respekt gegenüber Betroffenen und Angehörigen, ohne Romantisierung oder Sensationslust, können solche Formate sinnvoll sein. Doch oft passiert genau das Gegenteil.

Ein besonders umstrittenes Beispiel ist Ryan Murphy. Als langjähriger Fan seiner früheren Serien wie Glee oder American Horror Story habe ich seine Karriere verfolgt, doch seit seinem Wechsel ins True Crime Genre ist vieles fragwürdig geworden.

Seine Netflix-Serie Dahmer wurde ohne Zustimmung der Angehörigen veröffentlicht. Viele der Familien waren zutiefst von der Serie entsetzt. Viele Szenen sind übertrieben oder frei erfunden, was besonders heikel ist, wenn es um einen serienmordenden Kannibalen geht, der unter anderen Kinder vergewaltigt und ermordet hat. Die Besetzung mit Evan Peters, bekannt als Internet Crush, führte außerdem dazu, dass Jeffrey Dahmer online romantisiert wurde, ein gefährlicher Trend.

In der nächsten Staffel der Reihe, Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez, wiederholten sich die Probleme. Obwohl beide Brüder jahrelang von ihren Eltern seit ihrer frühen Kindheit sexuell, psychisch und körperlich missbraucht wurden, inszenierte Murphy Lyle Menendez als kaltblütigen Täter. Besonders kritisch: eine Szene, in der sich die Brüder küssen – ein erfundener Moment, der Inzest suggeriert. Die Brüder selbst distanzierten sich von der Serie. Murphy jedoch forderte Dankbarkeit, da er ihnen neue Aufmerksamkeit verschafft habe, ein zutiefst respektloser Umgang mit realen Menschen und deren Geschichte.

True Crime kann aufklären, Missstände sichtbar machen und Diskussionen anstoßen. Aber nicht auf Kosten der Wahrheit, der Würde von Opfern und unter dem Vorwand von „künstlerischer Freiheit“. Gerade bei realem Leid braucht es mehr Verantwortungsbewusstsein. Was sagt das über unsere kulturelle Gegenwart aus, wenn ein Fall, in dem zwei Brüder ihre Eltern töten, um sexueller Gewalt zu entkommen, offenbar nicht schockierend genug ist, sodass man zusätzliche Szenen erfinden muss, nur um den Effekt zu steigern?

Ist es überhaupt gesund, diesen Content zu konsumieren?

Studien zeigen, dass der wiederholte Konsum von gewalttätigen Medieninhalten zu einer Desensibilisierung führen kann. Das bedeutet, dass Menschen weniger emotional auf Gewalt reagieren und möglicherweise weniger Empathie für Opfer empfinden. Dies kann dazu führen, dass wahre Verbrechen als weniger schockierend empfunden werden und die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt.

Eine Untersuchung der Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt diesen Prozess so:

„Eine Desensibilisierung führt schrittweise zu einer Veränderung in den emotionalen Reaktionen (Abschwächung negativer Gefühle, Abnahme des Einfühlungsvermögens) und in den Kognitionen (Gewalt wird als normal und weit verbreitet betrachtet sowie als effektives Mittel zur Zielerreichung).“

Als Entertainment ist True Crime in Maßen natürlich okay. Viele Menschen interessieren sich für menschliche Abgründe, für Justizsysteme oder ungelöste Fälle und viele True Crime–Creator klären sensibel über Fälle auf oder versuchen Lücken zu füllen. Genauso gibt es online Communitys, die sich für beispielsweise die Menendez Brüder einsetzen und sich mit ihnen solidarisieren. Aber man sollte schon darauf achten, wie diese Inhalte vermittelt werden. Wenn jemand einen Podcast oder YouTube–Channel macht, sollte das auf eine Weise passieren, die moralisch nicht völlig daneben ist, also nicht sensationsgeil, nicht respektlos, nicht romantisierend.

Und vielleicht sollte man sich auch ehrlich fragen, ob es wirklich gesund ist, jeden Abend mit einem True Crime Video einzuschlafen, in dem es um Mord, Vergewaltigung oder Vermisstenfälle geht. Das hat nicht nur Einfluss auf die eigene Psyche, sondern verändert auch, wie wir als Gesellschaft mit Gewalt und Trauma umgehen.

Was sagst du dazu?