Merchandise oder Entertainment-Erlebnis?

Seit ihrem Debüt auf dem Nintendo 64 im Jahr 1998 waren die Mario-Party-Videospiele… na ja, zumindest interessant. Die Brettspiel-Minispiel-Hybriden haben es stets wieder geschafft, Spieler gegeneinander aufzubringen, nutzten zu diesem Zweck aber im Laufe der Jahre viele verschiedene Ansätze.

Aber unter den Titeln, die noch im eigentlichen Sinne als Videospiele gelten (also die Mario-Party-Glücksspiel-Automaten in japanischen Arcade-Hallen ausgenommen), ist wohl keiner so merkwürdig wie die Party für das vergessene e-Reader-Zubehör des Unternehmens.

Die „Zukunft“ der Sammelkarten

Die Idee für den Nintendo e-Reader entsprang einer Zusammenarbeit von Nintendo, Creatures Inc., HAL Laboratory und Olympus. Creatures schlug vor, mithilfe der „Dotcode“-Technologie von Olympus versteckte Daten in Pokémon-Sammelkarten einzubetten. Der Prototyp wurde innerhalb weniger Monate entwickelt und das Konzept 2001 erstmals öffentlich vorgestellt, bevor es im Dezember 2001 in Japan und später im September 2002 in Nordamerika auf den Markt kam.

Im Prinzip handelt es sich beim e-Reader um ein Cartridge-ähnliches Add-on für den Nintendo Game Boy Advance, das mit einem LED-Scanner die Dotcode-Streifen von „e-Cards“ abliest. Spieler müssen diese Karten langsam durch das Lesegerät ziehen, welches die Daten dekodiert und auf den GBA überträgt. Manchmal müssen mehrere Karten gescannt werden, um ein vollständiges Programm zusammenzustellen, da ein Kartenstreifen maximal 2,2 KB Daten enthält.

Die Kosten der Karten und die umständliche Handhabung schränkten ihre Attraktivität ein, sodass der e-Reader nur mäßigen Erfolg hatte, weswegen das Gerät es nie bis nach Europa schaffte. In Nordamerika und Japan konnten die Karten jedoch verschiedene Inhalte in GBA- und GameCube-Spielen freischalten, wobei die datentechnisch winzigen Karten meist neue Level, Iems, NES-Neuauflagen oder – am wichtigsten für den Kontext dieses Artikels – Minispiele enthielten.

Trennung von Brett und Spiel

Der Kern Mario-Party-Reihe bestand schon immer aus zwei Teilen: Einem Brettspiel, bei dem die Spieler würfeln und die entsprechende Anzahl an Feldern vorrücken, um einen Stern zu erreichen, während sie Items und Ereignisfelder handhaben – und den Minispielen, bei denen die Spieler in verschiedenen Szenarien um Münzen kämpfen, mit denen sie wiederum die Items und Sterne auf dem Brett kaufen können.

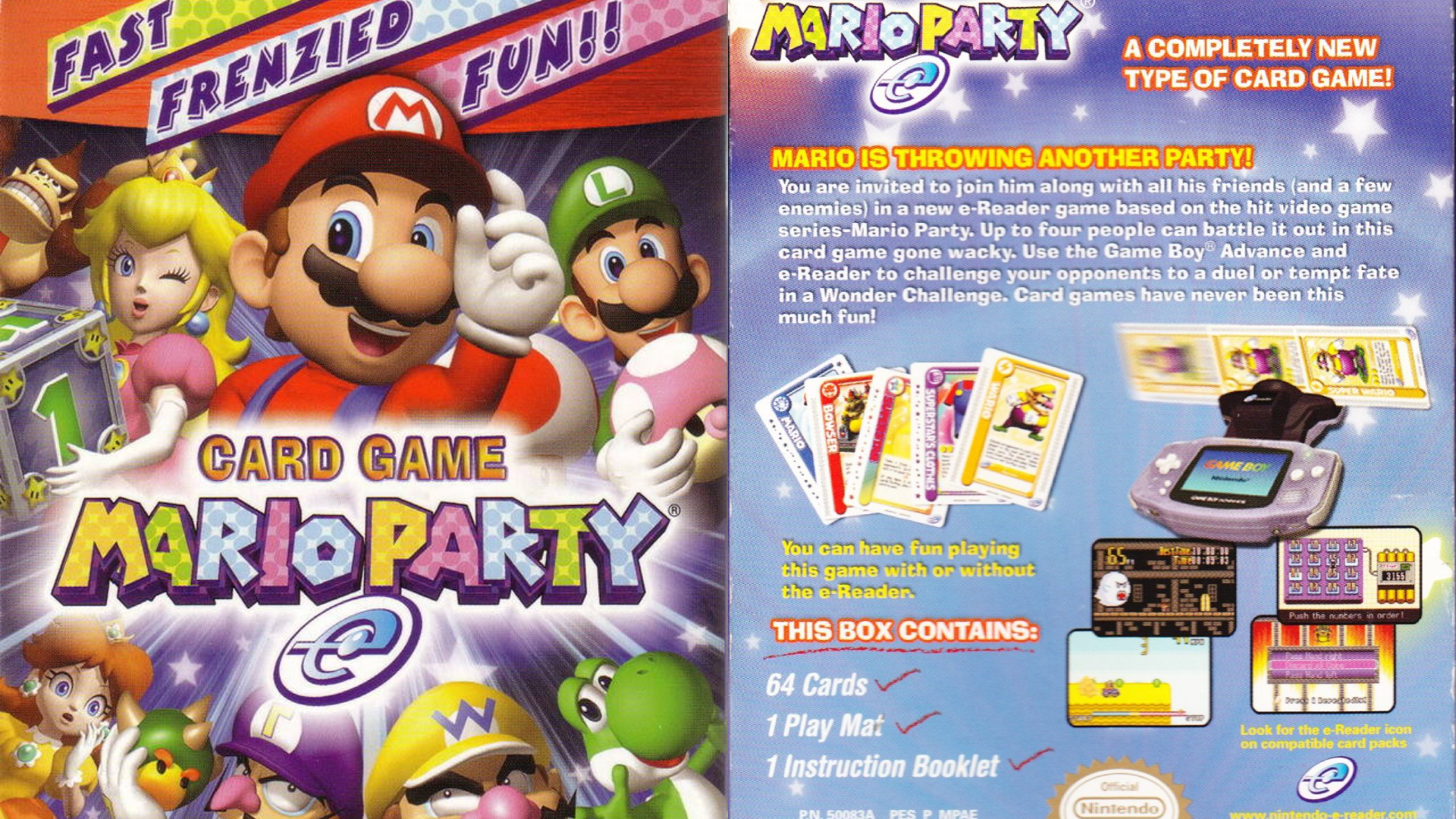

Vor diesem Hintergrund scheint klar, was Nintendos Absichten waren, als sie das Studio indieszero mit der Entwicklung eines Titels beauftragten, der dazu beitragen sollte, das e-Reader-Ökosystem in Nordamerika auszuweiten: Ein Mario Party, bei dem die Spieler den Brettspielteil mit physischen Karten und einem Brett im echten Leben nachahmen und gleichzeitig Minispielkarten in den e-Reader einscannen, um sich auf dem Game Boy Advance zu duellieren.

Dieses Spiel, welches 2003 exklusiv in Nordamerika unter dem Namen Mario Party-e veröffentlicht wurde, orientierte sich hinsichtlich seiner Präsentation und seines Werbematerials stark an seinem erfolgreichen GameCube-Vorgänger Mario Party 4 (2002) und stellte einen völlig neuen, innovativen Ansatz zur Integration der e-Reader-Funktionalität in Videospiele dar.

Eine vertraute und dennoch andere Party

Normalerweise besteht in den Mario-Party-Spielen das Ziel jedes Spielers darin, nach Ablauf des festgelegten Zuglimits die meisten Sterne zu besitzen. Im Gegensatz dazu gewinnt man in Mario Party-e, wenn man zuerst die drei Itemkarten (Marios Hut, Kleidung und Schuhe) einsammelt, sie im Spielfeld platziert und anschließend die Superstar-Karte auslegt.

Jeder Spieler beginnt mit einer Hand Karten vom gemeinsamen Stapel. Dann wird jede Runde eine weitere gezogen und es kann eine gespielt oder platziert werden. Die Karten sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die jeweils unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die Itemkarten sind für den Sieg erforderlich, können aber durch andere Karten (Blocker, Search, Chaos usw.) geschützt oder gestohlen werden; Funktionen, welche gewissen Items aus den Hauptspielen ähneln, vor allem weil für die Verwendung manchmal Münzkarten benötigt werden.

Der e-Reader fungiert dabei als optionale digitale Erweiterung: Bestimmte Karten können gescannt werden, um beispielsweise ein digitales Roulette oder Duell-Minispiele zu aktivieren, die jeweils den Ausgang einer Entscheidung auf dem Spielbrett bestimmen. Beispielsweise kann der Gewinner eines Minispiels, das durch eine Duellkarte aktiviert wird, dem Verlierer eine Karte abnehmen. Wenn die Spieler keinen e-Reader besitzen, wird stattdessen eine Münze geworfen.

Niederlage im letzten Zug

Die Kritiken zu Mario Party-e fielen verhalten aus: Häufig wurde das Spiel eher als Gimmick oder Marketing-Maßnahme für Mario Party 4 beurteilt. Das Konzept fand Anklang, war jedoch angeblich nur schwach umgesetzt. Einige, wie Craig Harris von IGN, argumentierten jedoch, dass zukünftige Booster-Packs dieses oberflächliche Gameplay verbessern könnten.

Was den kommerziellen Aspekt angeht, so war Mario Party-e nie ein großer Erfolg. Die exklusive Veröffentlichung für nordamerikanische e-Reader machten den Titel schnell zu einem Kuriosum. Das Gerät selbst wurde in Japan länger unterstützt, doch wurden die entsprechenden Funktionen aus den westlichen Versionen der Spiele entfernt, so beispielsweise bestimmte Events in Pokémon Feuerrot, Blattgrün und Smaragd.

Mario Party-e blieb der einzige Titel der Serie, der von indieszero entwickelt wurde. Hudson Soft übernahm alle Spiele bis Mario Party 8 und DS (2007). Danach wurde das Studio von Konami gekauft und Nintendo übertrug die Entwicklungsaufgaben an Nintendo Cube, deren Titel bei den Fans oft gemischte Reaktionen hervorriefen. Es sollte bis Mario Party 10 (2015) dauern, bis die Serie erneut einen ähnlichen Toys-to-Life-Ansatz versuchte, diesmal in Form von Amiibo.