Trotz der ihrer späten Entwicklung und zweifelhaften Qualität möchten wir bei EarlyGame die Gaming-Branche der DDR als oft übersehenes Kapitel der deutschen Videospielgeschichte anhand von 10 Beispielen beleuchten.

In der Geschichte der europäischen Unterhaltungselektronik kann die Deutsche Demokratische Republik wohl kaum als Vorreiter bezeichnet werden; wurde doch erst im Jahr 1977 der Beschluss zur Entwicklung der Mikroelektronik verabschiedet, wodurch die ersten tatsächlichen Computer dort erst Mitte der 1980er auf den Markt kamen.

Vor allem westliche Leser wären jedoch eventuell überrascht, wie viele Gaming-Angebote es im Osten bis 1989 noch in die Hände von Verbrauchern schafften. Zwar wurden nur wenige tatsächlich kommerziell vertrieben (dazu auf nachfolgenden Folien mehr) und viele imitierten lediglich existierende West-Titel, faszinierend sind sie aber dennoch.

Dementsprechend möchten wir bei EarlyGame im Folgenden trotz unseres Sitzes in München und unserer überwiegend nach der Wiedervereinigung geborenen Autorenschaft versuchen, dieses vergessene Kapitel der deutschen Videospielgeschichte gebührend anhand von 10 Beispielen für kommerziell vertriebene DDR-Spiele aufzuarbeiten.

1984 erschien mit der KC 85-Serie die erste Reihe an Minicomputern, welche die nötigen Hardwareanforderungen für Spiele mit sich brachten, dafür allerdings mit sehr hohen Kosten und Lieferzeiten verbunden waren. Viele Spiele wurden lediglich von Hobbyisten entwickelt und kostenfrei vertrieben. Der Hersteller dieser Computer, der Volkseigene Betrieb Mikroelektronik Mühlhausen (VEB MPM), verkaufte später jedoch auch Kassetten, auf denen scheinbar originelle Titel (Videospiele waren in der DDR nicht urheberrechtlich geschützt) zur Verfügung standen. So auch die eingängig betitelte Heimcomputer-Spielesammlung Spiele 1.

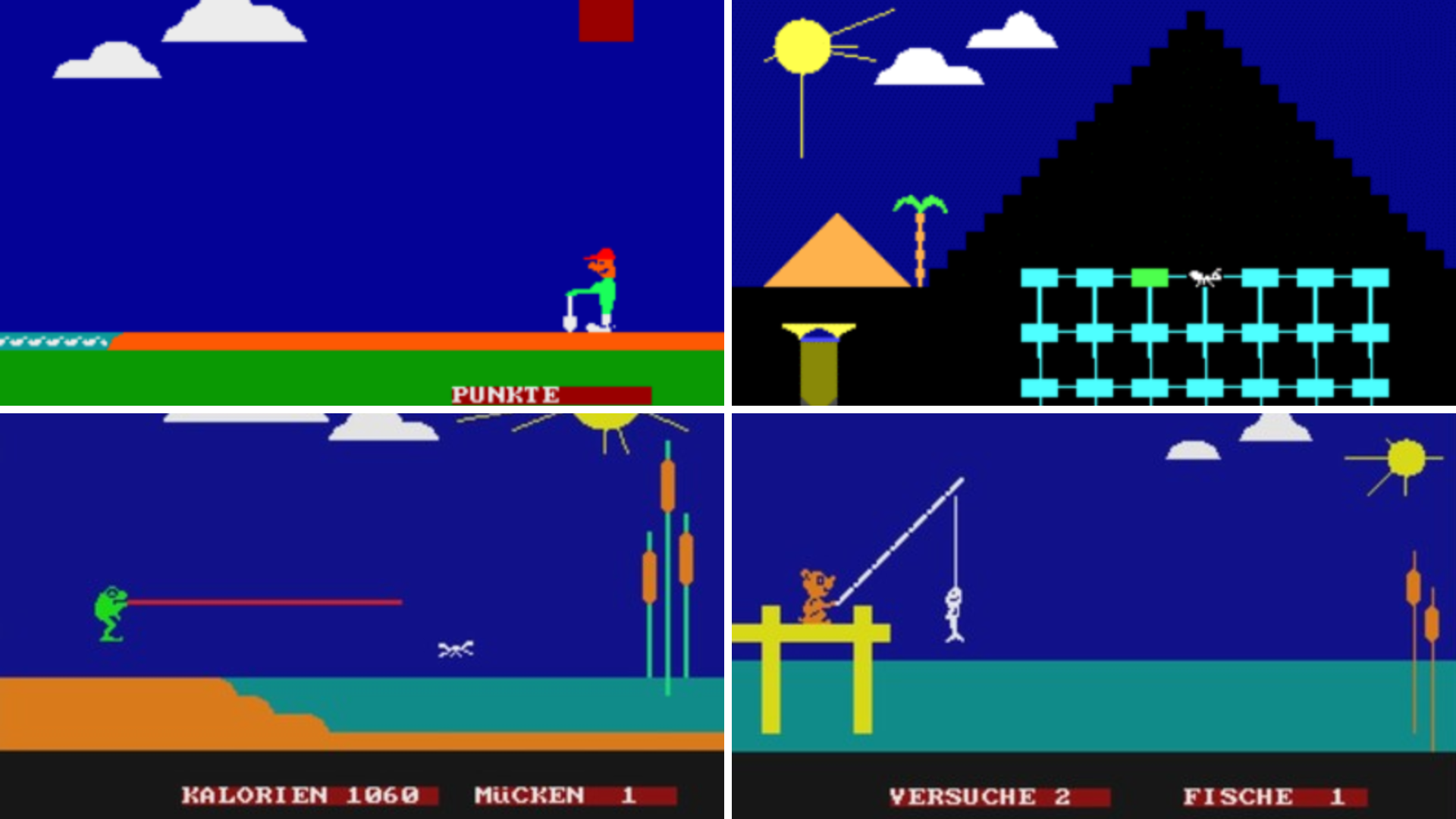

Charmant sind hierbei die kleinen Geschichten und Charaktere, welche in den beiliegenden Gebrauchsanweisungen sowie in kurzen Einblendungen vor Spielbeginn erläutert werden. So findet sich auf Spiele 2 etwa Ostseeurlauber Hein bei seiner Mission, durchs rechtzeitige Drücken von bestimmten Tasten eine Sandburg zum Schutz vor der Flut zu errichten, oder auch Ali, die Ameise, auf ihrer Suche nach dem goldenen Skarabäus in einer ägyptischen Pyramide. An diesen Beispielen wird deutlich, dass das Bedürfnis nach wiedererkennbaren Maskottchen offensichtlich nicht nur auf den Kapitalismus zurückzuführen ist.

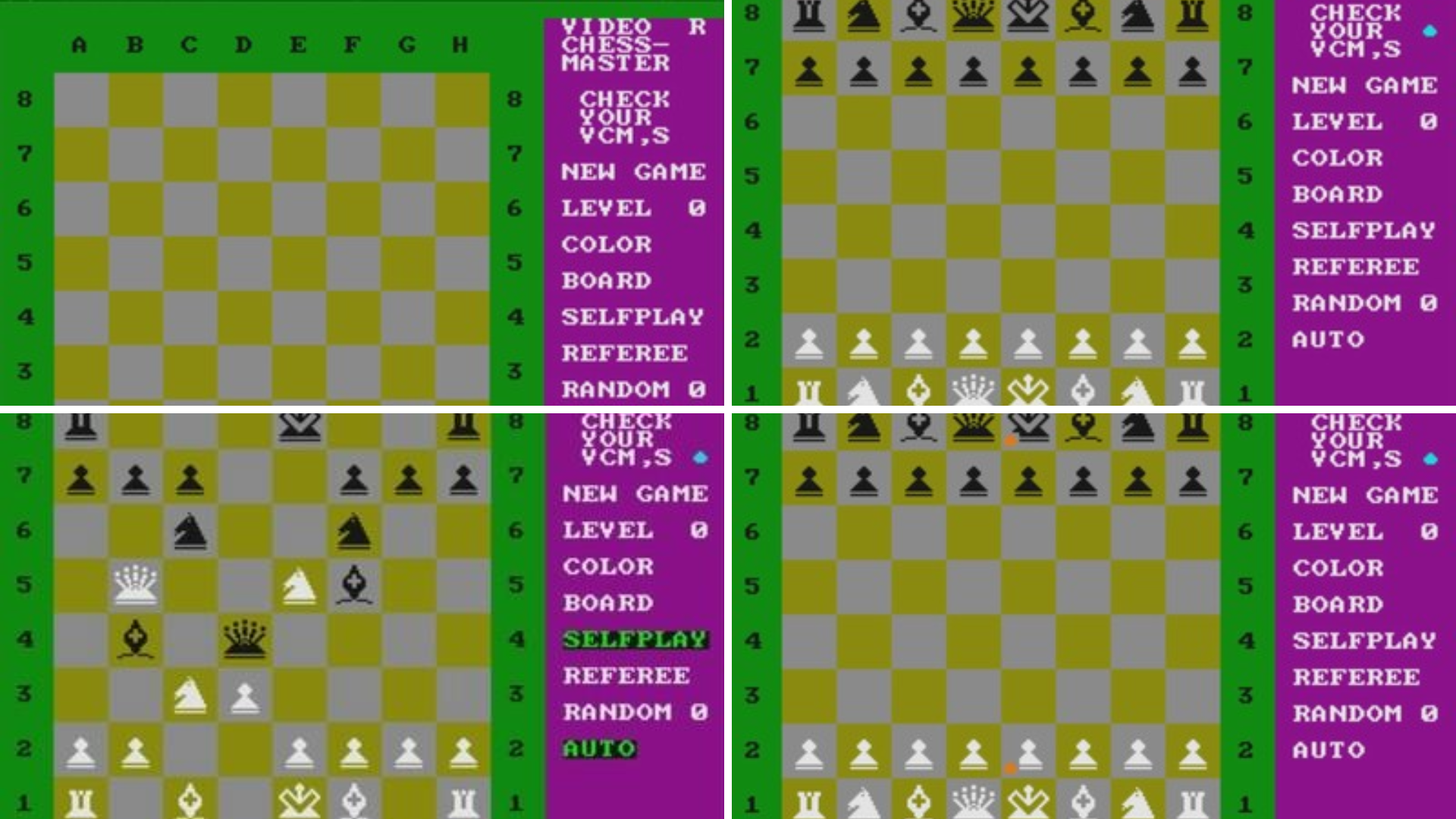

Der VEB MPM versah sämtliche seiner Spielesammlungskassetten mit einem recht bescheidenen empfohlenen Verkaufspreis von 38 DDR-Mark (zum Vergleich, das damalige Brutto-Monatseinkommen lag im Schnitt bei etwa 1.020 Mark). Nicht so jedoch dieses digitale Schachspiel, bei dem die algorithmischen Strategien des Computer-Gegners offenbar derart aufwändig zu programmieren waren, dass es mit einem empfohlenen Verkauspreis von 89 Mark versehen wurde. Zeitzeugen berichten jedoch, dass es trotzdem chronisch vergriffen war; insofern scheinen sich die Entwicklungskosten gelohnt zu haben.

Die wenigsten DDR-Titel bieten Mehrspieler-Modi an, was jedoch vermutlich eher auf die begrenzten Eingabemöglichkeiten als auf konkrete Designvorstellungen zurückzuführen ist. Diese Spielesammlung hier bietet etwa mit Mini-Go ein digitalisierte Version des bekannten Brettspiels, in der sich zwei Spieler abwechseln können. Neben Cockpit und Orbit ist auch die besonders beliebte Entenjagd enthalten, in welcher gute Reflexe gefragt sind, um in 20 Versuchen zehn Enten (aber nicht die Singvögel!) zu erlegen, während gleichzeitig noch gegen den Wellengang ausbalanciert werden muss.

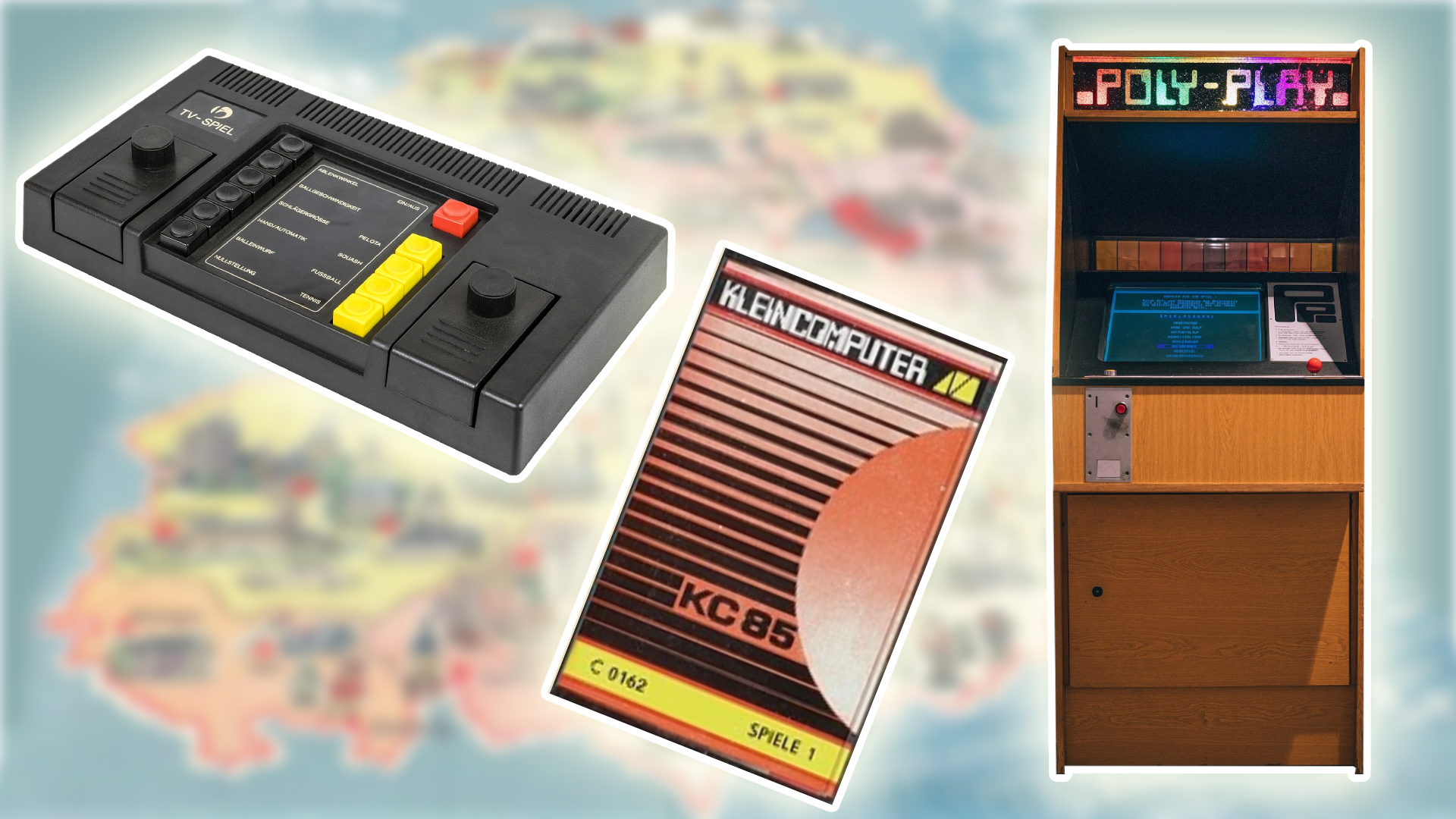

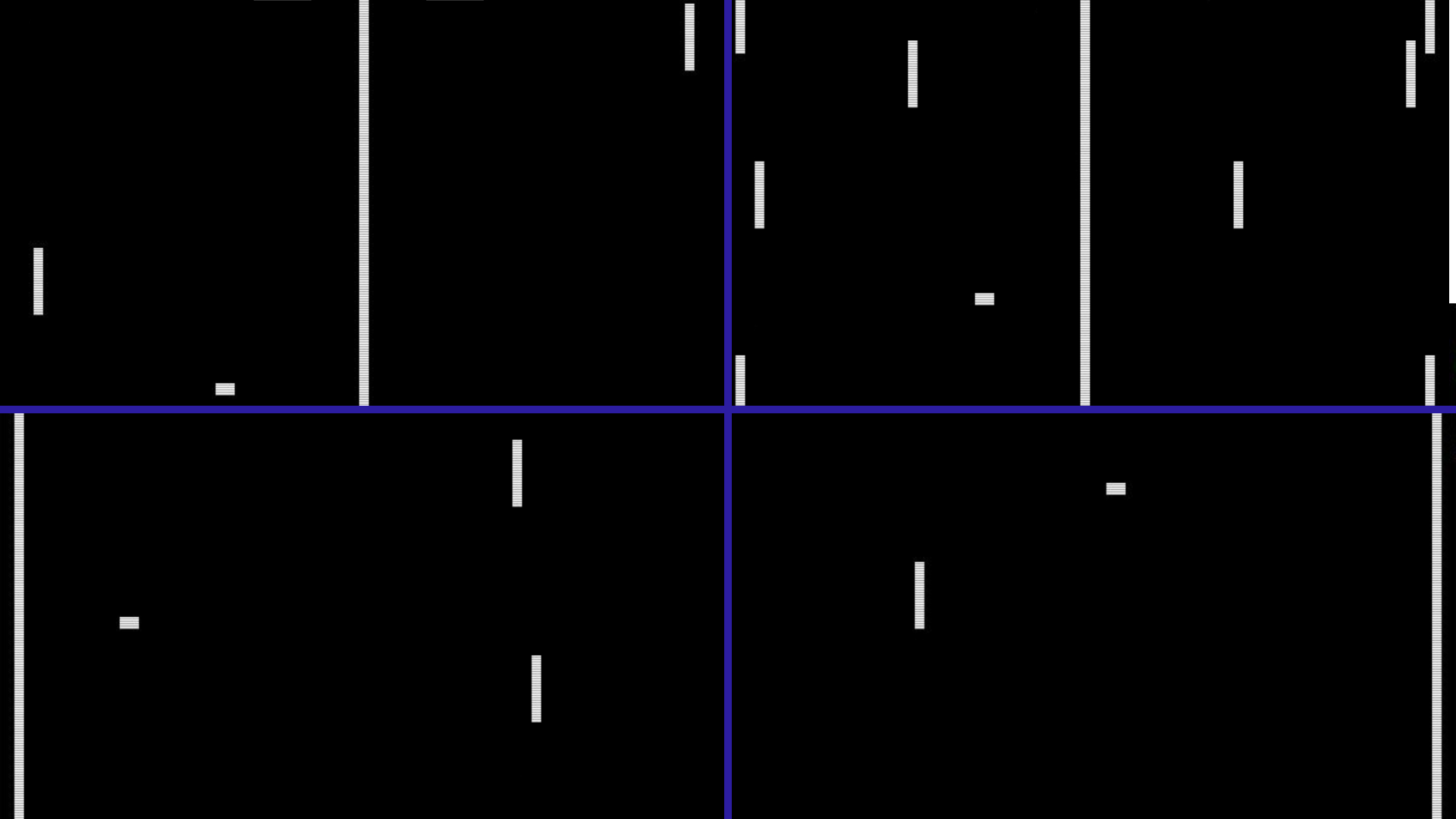

Neben Computerspielen gab auch exakt eine Plug-and-Play-Konsole, die sich im Westen ab 1972 etwa mit der Vielzahl an Pong-Konsolen an Beliebtheit erfreuten. Das 1980 erschienene BSS01 („Bildschirmspiel 01“) blieb die einzige Heimkonsole und bot Pong-ähnliche Spiele wie Tennis, Fußball, Squash und Pelota. Wegen des hohen Preises von 550 Mark fand sie jedoch kaum Käufer und wurde 1984 eingestellt. Ein geplantes Nachfolgemodell wich der Produktion von Radioweckern. Interessanterweise gab es bereits Anleitungen für Hardware-Modifikationen, wodurch man die Spiele etwa per Light Gun steuern konnte.

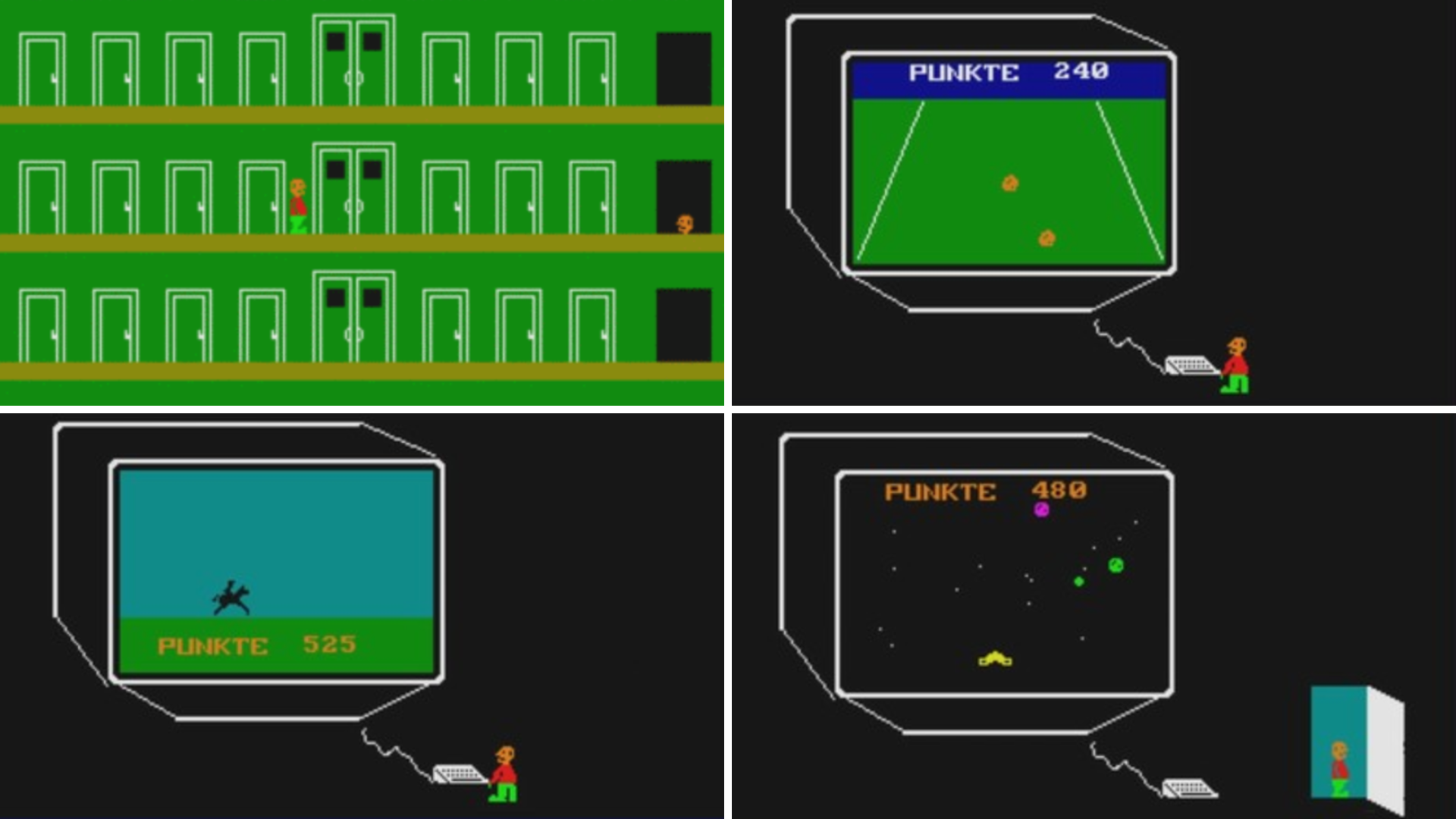

Zwar lagen sämtliche in der DDR kommerziell vertriebene Spiele nie als Einzeltitel, sondern als Sammlungen auf einem Datenträger vor, selten wurde jedoch der Versuch unternommen, diesen Zustand in den Spielen zu kontextualisieren. Ausnahme bildet MPM-Spiele 4, wo die Spieler Computerfan Udo dabei begleiten, in Club-X möglichst viele verschiedene Titel anzuzocken, ohne dabei vom Aufpasser erwischt zu werden. Darüber hinaus scheint eine Sicherung locker zu sitzen, sodass gelegentlich der Hauptschalter betätigt werden muss. Der Wiederspielwert wird auch durch die Randomisierung der Räume beim Boot-Up sichergestellt.

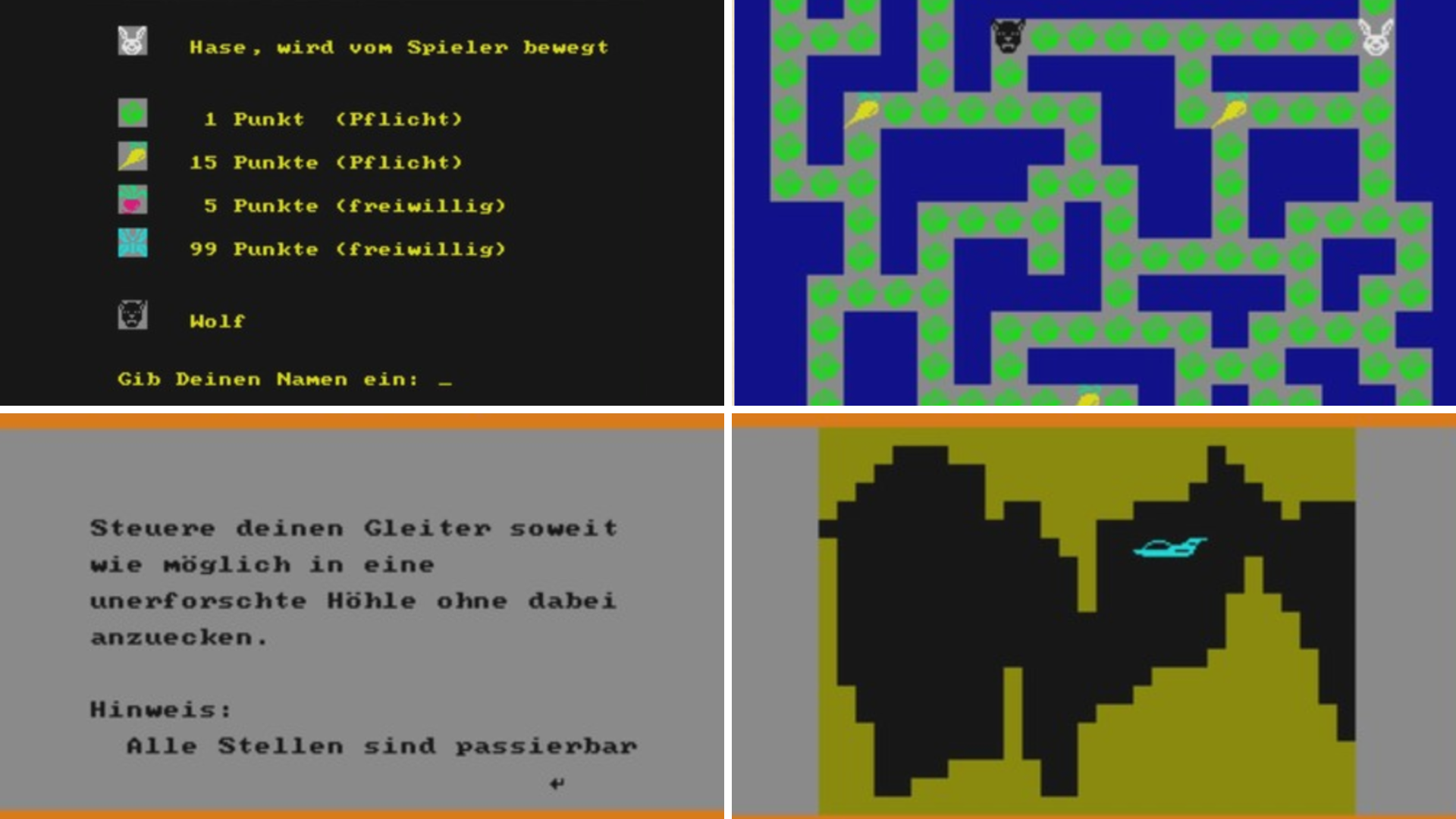

In manchen Fällen war sehr deutlich, von welchen westlichen Titeln die DDR-Entwickler ihre Inspiration bezogen. So kopiert hier beispielsweise Pursuit offensichtlich die Spielweise von Pac-Man (1980), tauscht jedoch Pac-Man und die Geister gegen das aus den Sowjet-Cartoons bekannte Duo Hase und Wolf aus, wobei die Layouts der Labyrinthe sowie die Menge an Gegnern freilich Unterschiede zum Original markieren. Cave hingegen nutzt die gleiche Prämisse wie Scramble (1981) oder Fort Apocalypse (1982), allerdings reduziert auf den Aspekt der Kollisionsvermeidung mit dem Terrain, ohne Bekämpfung von Gegnern.

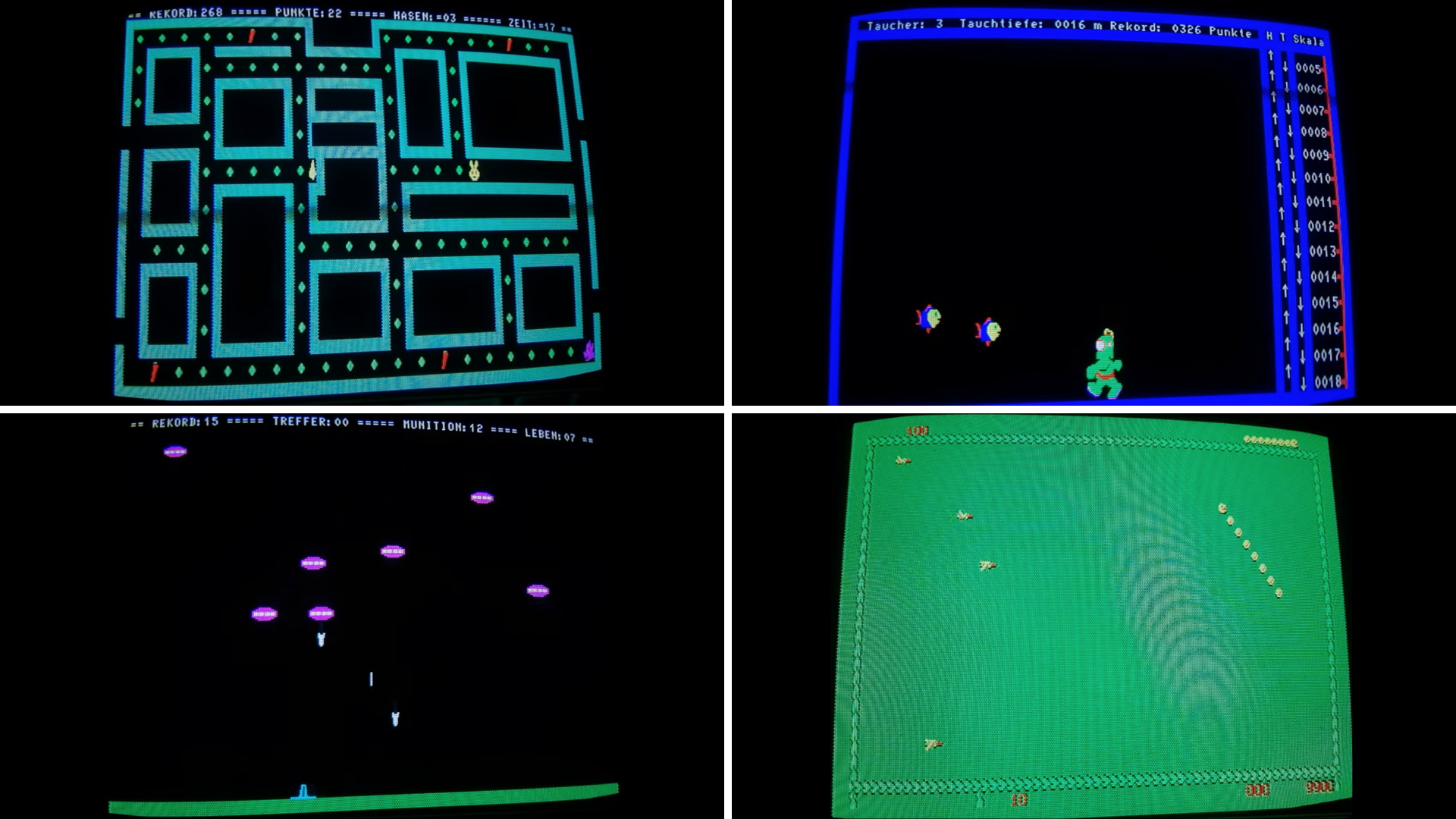

Als einziger Arcade-Automat der DDR wurde Poly‑Play 1985/86 vom VEB Polytechnik Karl‑Marx‑Stadt produziert und umfasste je nach Ausführung acht bis zehn Spiele in einem Gehäuse. Diese sind teilweise anders benannte Versionen von KC 85-Spielen (so etwa Pursuit als Hase und Wolf oder Perlentauchen als Der Taucher), teilweise aber auch bislang noch nicht gesehene Klone von Titeln wie Space Invaders (1978) oder Snake (1976), freilich unter angepassten Namen wie UFO und Lindwurm. Seit 2024 kann im Industriemuseum Chemnitz sogar ein Remaster der Poly-Play-Version von Hase und Wolf gespielt werden..

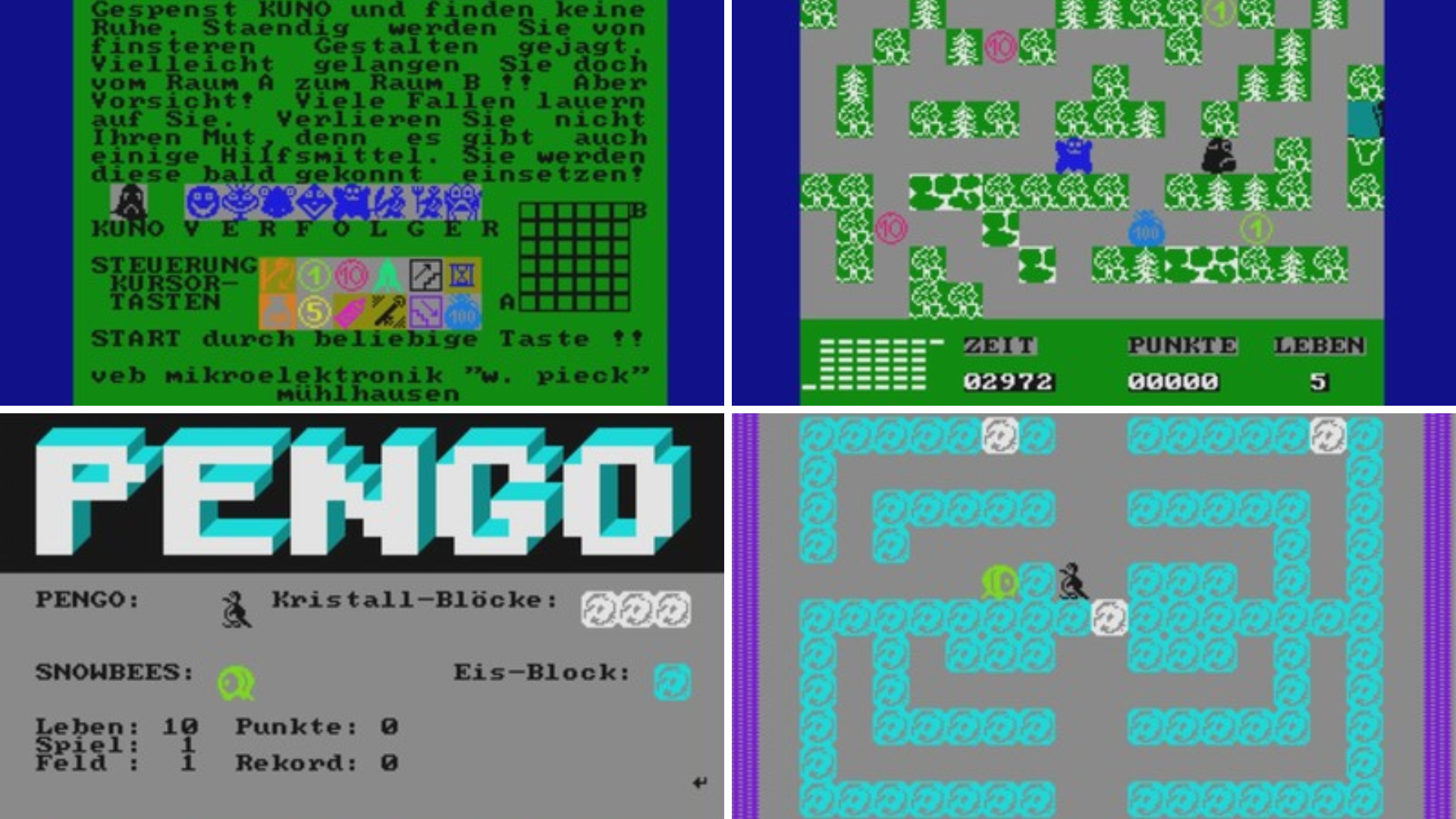

Spiele 6 umfasst zwar nur zwei Titel, ist aber insofern nennenswert, als dass hier – neben den Abenteuern von Gespenst Kuno in Deliro – auch ein Videospiel enthalten ist, welches seine klassenfeindlichen Ursprünge nicht versteckt: Pengo heißt nicht nur wie der 1982er Coreland-Sega-Titel, sondern spielt sich auch identisch. Selbst die Bezeichnung der Gegner als Snowbees wurde übernommen. Da nichts darauf hindeutet, dass sich der VEB MPM die Mühe gemacht hat, die Rechte an Spiel und Marke zu lizensieren, kann man hier von einer staatlich gebilligten Raubkopie sprechen.

Auch hier sind wieder nur zwei Spiele enthalten, jedoch mit Digger auch der – nach einschlägigen Quellen – wohl beliebteste KC 85-Titel. Hier muss der Spieler mit einem Männchen in zunehmend schwierigen Räumen Diamanten einsammeln, Gefahren wie herabfallenden Steinen und Geistern ausweichen und den Ausgang erreichen, um Punkte zu sammeln und das nächste Level zu schaffen. Die beiliegende digitale Version von 4Gewinnt ist jedoch eher enttäuschend; hat man hier doch lediglich die Option, gegen den Computer anzutreten, obwohl sich ein Mehrspieler-Modus wirklich angeboten hätte.

Vielen Dank an die Betreiber des KC-Clubs sowie der Webseite https://mpm-kc85.de. Dort können Interessierte mehr über die MPM-Spielekassetten in Erfahrung bringen.

Wer sich stattdessen weniger für die Konsequenzen deutscher Politik für Videospiele als für Videospiele in der deutschen Politik interessiert, dem möchten wir einen Blick auf unsere Liste von 8 Deutschen Politikern, die im Wahlkampf zu Gamern wurden, nahelegen. | © DIE LINKE. Thüringen, King

Trotz der ihrer späten Entwicklung und zweifelhaften Qualität möchten wir bei EarlyGame die Gaming-Branche der DDR als oft übersehenes Kapitel der deutschen Videospielgeschichte anhand von 10 Beispielen beleuchten.

Trotz der ihrer späten Entwicklung und zweifelhaften Qualität möchten wir bei EarlyGame die Gaming-Branche der DDR als oft übersehenes Kapitel der deutschen Videospielgeschichte anhand von 10 Beispielen beleuchten.